生活百科的书有哪些?精选推荐帮你轻松解决日常难题

生活百科书籍就像一位随时待命的全能顾问,它们安静地立在书架上,却能在你需要时提供各种生活智慧。这类书籍的魅力在于它们将零散的生活经验系统化,把复杂技能拆解成可操作的步骤。

生活百科书籍的定义与价值

生活百科书籍本质上是一类指导性读物,它们覆盖日常生活的方方面面。从烹饪技巧到家庭维修,从财务管理到情绪调节,这些书籍把专业领域的知识转化为普通人能理解的语言。

记得我刚开始独立生活时,面对漏水的龙头和烧焦的菜肴完全束手无策。后来在二手书店偶然翻到一本泛黄的生活手册,里面详尽的插图和步骤说明让我第一次成功修好了厨房水龙头。那种成就感至今难忘。

这类书籍的价值不仅在于解决具体问题,更在于培养我们独立生活的能力。它们像一位耐心的导师,帮助我们建立解决问题的信心,让我们在面对未知挑战时多一份从容。

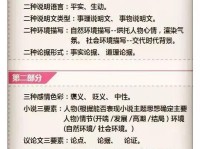

主要分类体系

生活百科书籍通常按照生活场景和需求领域进行划分。

家居生活类包含居家整理、烹饪技巧、家庭维修等内容。这类书籍特别注重实操性,往往配有大量图片和分步指导。

健康养生类涵盖营养学、运动健身、疾病预防等主题。这类书籍需要特别注意作者的专业背景和内容科学性。

理财规划类涉及个人记账、投资基础、税务知识等。好的理财类书籍应该用通俗语言解释复杂概念,避免过度专业化。

人际关系与心理类包括沟通技巧、情绪管理、家庭关系等。这类书籍需要平衡理论深度和实用建议,避免过于抽象或过于肤浅。

实际上很多现代生活百科书籍已经开始打破传统分类界限。比如有些整理类书籍会融入心理学知识,某些烹饪书会结合营养学原理。这种跨界融合让知识更加立体完整。

选购生活百科书籍的基本原则

挑选生活百科书籍时,内容时效性是需要考虑的首要因素。特别是涉及法律法规、医疗建议或科技产品的内容,过时的信息可能带来风险。

作者的专业资质不容忽视。健康类书籍最好选择有医学背景的作者,理财类书籍则需要关注作者的金融从业经验。不过专业背景不是唯一标准,表达能力同样重要。

书籍的编排设计直接影响使用体验。清晰的目录结构、恰当的插图比例、易于查找的索引,这些细节决定了这本书是会被经常翻阅还是束之高阁。

内容的适用性也需要仔细评估。某些国外引进的生活指南可能不完全适合本地生活习惯,这时候就需要判断其中的建议能否灵活调整应用。

我个人比较偏爱那些在专业性和可读性之间找到平衡的书籍。太学术化的内容难以消化,太浅显的又缺乏深度。真正优秀的生活百科应该像一位经验丰富的朋友,既懂得多又讲得明白。

书架上那些被翻得微微卷边的生活指南,往往藏着最实用的生活智慧。它们不像小说需要从头读到尾,更像工具箱里的各种工具,在特定时刻发挥关键作用。挑选这些书籍时,我发现内容是否经过实践检验、作者是否具备相关经验、建议是否适合当下生活场景,这几个维度特别值得关注。

家居生活类书籍推荐

近藤麻理惠的《怦然心动的人生整理魔法》用独特的情感连接方式重新定义了收纳整理。她提出的“只保留让你心动的物品”原则,某种程度上改变了很多人与物品的关系。我试过她的折叠方法,确实让抽屉空间利用率提高了不少。

《家的模样》作者逯薇将建筑学知识与居住体验巧妙结合。书中那些关于动线设计、收纳系统的图解,即使不是专业人士也能轻松理解。记得有次朋友装修小户型,就是参照书中的“逯薇式收纳法”解决了储物难题。

《简单生活学》来自法国的生活专家指导,涵盖环保清洁、废物利用等可持续生活技巧。书中用苏打粉、柠檬等天然材料制作清洁剂的方法,既经济又减少化学污染。

健康养生类书籍推荐

《中国居民膳食指南》由营养学专家团队编写,提供了符合国人饮食习惯的科学建议。书中餐盘比例示意图特别直观,我母亲就参照这个调整了家里的饮食结构。

《运动改造大脑》用神经科学原理解释了体育锻炼如何改善情绪、增强记忆力。作者将复杂的生物学机制转化为普通人能理解的案例,读完后你会更愿意把运动纳入日常生活。

《睡眠革命》颠覆了许多人对睡眠的认知。书中提出的90分钟睡眠周期理论,帮助我调整了作息时间。现在周末不再拼命补觉,反而感觉精力更充沛。

理财规划类书籍推荐

《小狗钱钱》用童话形式讲解理财基础概念,适合全家共读。书中“梦想储蓄罐”的方法让我开始为不同目标设立独立账户,这种可视化管理确实提升了储蓄动力。

《穷爸爸富爸爸》虽然争议不少,但它提出的“资产与负债”区分确实点醒了很多人的理财意识。我大学时第一次读这本书,开始意识到不能只依赖工资收入。

《聪明的投资者》作为价值投资经典,提供了稳健的投资框架。书中“市场先生”的比喻特别生动,提醒投资者保持理性。不过新手可能需要配合更现代的注释版一起阅读。

人际关系与心理类书籍推荐

《非暴力沟通》提出的观察-感受-需求-请求四步法,改善了我和家人的沟通模式。书中强调倾听与理解而非说服对方,这种思维方式需要持续练习才能内化。

《被讨厌的勇气》以对话形式阐释阿德勒心理学,关于课题分离的讨论尤其启发思考。读完后我学会更专注于自己能控制的事情,减少了对他人评价的过度在意。

《情绪勒索》帮助识别亲密关系中的情感操控模式。书中提供的应对策略很实用,有位朋友说这本书让她终于懂得如何在保持善良的同时设立边界。

这些书籍的共同点是它们都源于作者的真实观察或专业实践,而非纯粹的理论堆砌。最好的生活百科书读起来应该像与智者对话,既有洞见又接地气。当你发现书中某个建议真的让日常生活变得更顺畅时,那种感觉就像找到了一把合适的钥匙。

翻开一本生活百科书时,我们期待的不仅是知识,更是生活质量的切实提升。那些真正改变日常的智慧,往往来自精心挑选后的深度阅读与持续实践。记得有次在书店看到一位女士反复对比三本收纳书籍,最后选了插图最丰富的那本——她说“看得懂的方法才用得上”。这个细节让我意识到,选择与使用策略同样重要。

基于个人需求的选购方法

站在书店生活类书架前,扑面而来的选择可能让人不知所措。我习惯先问自己:这本书要解决我当下的什么问题?是厨房收纳困扰,还是理财知识空白?明确需求就像给搜索装上导航仪。

出版时间值得特别留意。五年前的健康指南可能已经跟不上最新营养学研究,三年前的数码产品推荐肯定过时。但有些经典生活哲学类书籍,比如《断舍离》,时间反而证明了它的价值。

作者背景往往决定了内容的可信度。医学建议来自执业医师,理财方法出自金融顾问,装修技巧源于室内设计师——专业背书不是万能,但能过滤掉不少误导信息。去年帮朋友选育儿百科时,我们就优先考虑了儿科医生团队编写的版本。

翻阅几页试读章节能感受写作风格。太学术化的可能难以坚持,过于浅显的又缺乏深度。理想的生活百科应该像一位经验丰富的朋友在分享,既有专业支撑又易于理解。

出版社声誉也是个隐形参考指标。专业领域出版社通常有更严谨的编审流程,这保证了内容的准确性。我书架上那些最常翻阅的生活指南,大多来自几家以严谨著称的出版社。

生活百科书籍的阅读技巧

生活百科书不需要像小说那样逐页通读。先浏览目录锁定最急需的章节,就像去医院不会每个科室都挂号。这种“靶向阅读”能快速获取解决方案。

我习惯用三种颜色便签做标记:红色代表立即要尝试的方法,黄色标注需要消化的理论,蓝色记录相关参考资料。这种视觉化管理让回查变得特别高效。

边读边问“这适合我的生活场景吗”。书中推荐的北欧式极简收纳,在人均居住面积有限的城市家庭可能就需要调整。知识需要经过本地化过滤才真正有用。

做笔记时不简单抄录,而是转化为行动清单。“每周清理冰箱”比“保持食物新鲜”更易执行。把抽象建议具象为可操作步骤,这是知识内化的关键转折点。

知识转化与实践应用

读生活百科最可惜的就是“读过即忘”。我尝试过“72小时实践法则”——读完一个有用方法后三天内必须尝试。第一次用书中的面团发酵技巧时,虽然成品不算完美,但那个实践过程让理论知识真正落地了。

建立个人生活知识库很有必要。可以用笔记本或数字文档记录不同书籍中相似的建议,当多个可靠来源都指向同一方法时,这个方案的普适性就更高。比如三本不同理财书都强调应急储蓄的重要性,这就是应该优先实施的财务策略。

适度改良书中方法很重要。有位读者分享她把近藤麻理惠的折叠法结合自家衣柜尺寸做了调整,效果反而比严格照搬更好。生活智慧需要与个人实际情况融合。

定期回顾与更新让知识保持活力。每个季度我会重翻书中的便签标记,发现有些方法已经成为习惯,有些则需要调整。这种持续优化让生活百科书真正成为随身的智囊团而非书架装饰。

最成功的生活百科书使用者,往往是那些把阅读、思考、实践形成闭环的人。他们不只收集知识,更通过持续应用把别人的经验转化为自己的生活智慧。当你发现书中的建议自然地融入日常决策,这些纸张承载的价值才完全释放。