生活知识百科多项选择题答题技巧全攻略:轻松掌握高分秘诀

1.1 什么是生活知识百科多项选择题?

生活知识百科多项选择题就像是我们日常生活的微型百科全书。这类题目通常围绕衣食住行、健康常识、安全防护等生活场景设计,每个问题会给出四个或五个选项,要求从中选出所有正确答案。比如“下列哪些食物不宜空腹食用?”这样的题目,考察的就是我们对生活细节的观察和积累。

记得有次朋友聚会,大家讨论起微波炉加热食物的禁忌,才发现原来这么多日常习惯都藏着学问。这种题目最有趣的地方在于,它把零散的生活经验串联成了系统化的知识网络。

1.2 这类题目在哪些场合常见?

你可能会在各类职业资格考试、企事业单位招聘笔试中遇见它们。特别是服务行业、行政管理类岗位的入职考试,经常会把生活常识作为综合素质的考察项。社区举办的科普知识竞赛、中小学生综合素质测评也青睐这种题型。

最近注意到,很多线上学习平台也开始采用这种形式来测试用户的生活技能掌握程度。这些题目就像生活的温度计,能快速测量出一个人对日常事务的理解深度。

1.3 掌握答题技巧的重要性是什么?

面对四个相似的选项时,光有知识储备可能还不够。恰当的答题技巧能帮你避开题目设置的认知陷阱,提高答题准确率。这就像在迷宫里拿着地图,虽然最终要靠自己走路,但有了指引就能少走弯路。

实际应用中,这些技巧培养的是一种结构化思维能力。当你在超市挑选商品,或是在处理家庭应急情况时,这种经过训练的多选项分析能力就会自然显现出来。生活本身不就是一道巨大的多选题吗?我们每天都在各种可能性中做着选择。

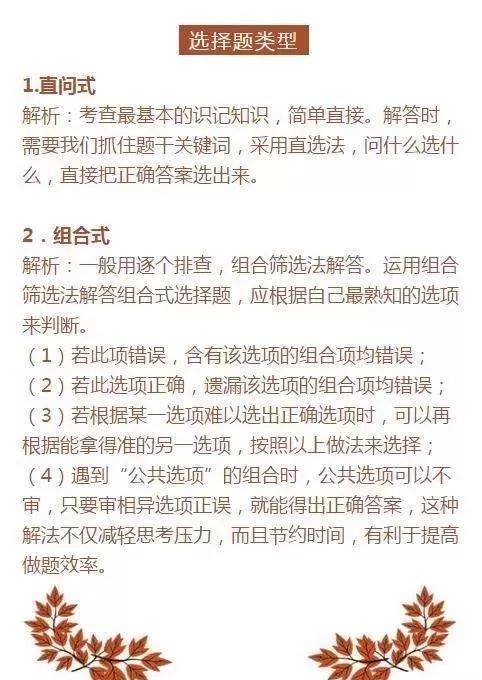

2.1 如何快速理解题干和选项?

读题时养成先扫视题干关键词的习惯。把题目中的核心概念圈出来,比如“不宜同时食用”、“错误的做法”这类限定词往往决定答案方向。选项部分可以快速标注出明显矛盾的表述,这能帮你建立初步判断。

我教孩子做这类题目时发现,很多人会陷入逐字阅读的误区。其实生活类题目大多基于常识,第一印象往往很准。试着把题目转化成生活场景来理解——如果是实际操作中会遇到的情况,哪些选项明显不合常理?

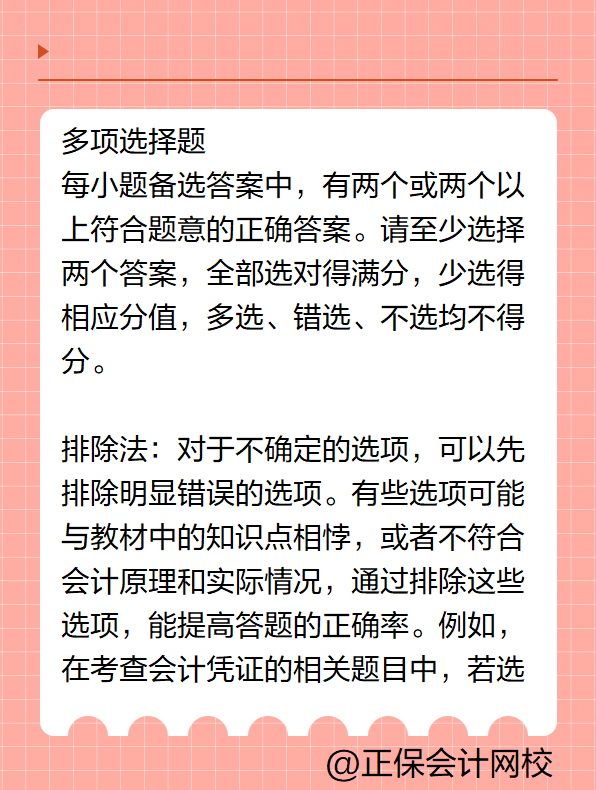

2.2 排除法在答题中如何运用?

从最确定的错误选项开始排除。生活知识题目里经常会出现绝对化表述,像“必须”、“所有”、“完全”这类词,大概率是干扰项。两个意思相近的选项,通常不会同时正确,但也要注意题目要求选择“所有正确选项”的特殊情况。

上周帮邻居看护孩子时遇到道题:“关于儿童防蛀牙的正确做法”。选项里“吃完糖立即刷牙”听起来合理,但实际上糖分会使牙齿表面软化,立即刷牙反而伤牙。这种反常识的选项,就需要用排除法结合专业知识来判断。

2.3 如何识别题目中的陷阱和干扰项?

生活类题目的陷阱常藏在细节里。注意题目中的时间限定(如“夏季”、“冷藏后”)、程度限定(如“最适宜”、“主要”)和范围限定(如“在我国北方”)。选项里混入半真半假的信息是最常见的套路,前半句正确后半句偷换概念。

有次参加社区安全知识竞赛,题目问“厨房火灾的正确处理”。选项“油锅起火立即用水扑灭”看似符合常理,实则是危险做法。这种题考察的就是对生活常识的精确掌握,而非模糊印象。

2.4 时间分配和答题顺序有什么建议?

建议把答题时间分成三轮:第一轮快速作答有把握的题目,第二轮处理需要稍加思考的,最后攻克难题。遇到四个选项都似曾相识的题目,不妨先做标记跳过去,等其他题目做完再回头思考。

模拟测试时发现,很多人会在某道题上耗费过多时间。其实生活类多选题通常分值均衡,与其纠结一道题,不如确保整体正确率。做题顺序上,建议从自己最熟悉的生活领域开始,比如经常做饭的人可以先做食品安全类题目,这样能快速建立答题节奏。

3.1 生活知识百科多项选择题常见错误类型有哪些?

概念混淆是最典型的错误。很多人分不清“不宜”和“禁止”的界限,把建议性内容当作强制性要求。生活常识题里经常出现这类模糊地带,比如“隔夜菜”问题——不是所有隔夜菜都不能吃,而是某些特定食材风险较高。

过度推断也是个陷阱。看到“维生素C”就想到美白,却忽略它还有增强免疫的功能。题目可能考察的是次要用途,而你的思维还停留在主流认知上。这种思维定式在健康类题目中特别常见。

我整理社区知识竞赛的错题时发现,近三成错误都源于想当然。有道关于冰箱储鲜的题目,多数人认为热带水果都应该冷藏,其实香蕉、芒果这类水果冷藏反而会加速变质。生活经验有时需要更新,不能总依赖老办法。

3.2 如何避免粗心大意导致的失分?

养成二次核对的习惯。做完题目后,把选项重新代入题干读一遍。很多时候我们会漏看“不”、“错误”这类否定词,或者误解“除...之外”的排除条件。这种检查只需要多花十几秒,却能避免近一半的粗心错误。

改变读题方式也很有效。试着用笔尖指着每个关键词逐字阅读,特别是数字、单位、时间这些细节。有次我看到学员把“摄氏度”看成“华氏度”,整个题目答案全错。现在我都建议学员在温度单位上做明显标记。

答题节奏的控制很重要。太赶容易看错,太慢又会过度思考。找到适合自己的节奏需要练习,我一般建议先保证准确率再追求速度。记得第一次参加生活知识测试时,我因为赶时间把“最适宜”看成“适宜”,两道题白白丢分。

3.3 如何系统提升生活知识储备?

建立分类知识体系比碎片化学习更有效。把生活知识分成食品安全、居家护理、健康养生等大类,每类整理出核心要点。比如食品安全要记住几个关键温度:冷藏4℃、加热75℃、危险温度带5-60℃。

多渠道学习能弥补认知盲区。除了读书,可以关注权威机构的科普公众号,看看纪录片里的生活窍门。我习惯在厨房贴张便签,每次学到新的食材保存方法就记下来,日积月累就成了自己的知识库。

实践是最好的记忆方式。上周学到的“土豆发芽处理”方法,我在家实际操作后发现,切掉发芽部分后浸泡半小时确实能减少龙葵碱。这种亲身体验让知识记得更牢,遇到相关题目时就能快速反应。

3.4 模拟练习和错题整理的重要性是什么?

模拟练习帮你适应真实考试场景。很多人知识储备足够,却在限时压力下发挥失常。定期做整套模拟题,能训练时间分配能力和心理素质。我建议每周至少一次模拟测试,保持答题手感。

错题本是提分利器。不仅要记录错误答案,还要写明当时为什么选错——是概念不清、粗心大意还是知识盲区。翻看之前的错题记录,我发现自己在“家居安全”领域反复出错,这才针对性加强了这部分学习。

定期复盘比盲目刷题更有效。每个月回顾错题本,找出自己的薄弱环节。有学员连续三次在“食品相克”题目上出错,后来专门整理了一份常见误区对照表,这类题目就再也没错过。知识的漏洞需要系统修补,而不是简单重复。