常识猜谜语入门指南:轻松掌握生活谜题技巧,享受思维乐趣

1.1 什么是常识猜谜语

常识猜谜语就像是我们生活中的一位老朋友。它不需要你掌握多么深奥的专业知识,而是考验你对日常生活的观察和理解。想象一下,有人问你“什么东西越洗越脏”,你马上就能想到“水”——这就是常识猜谜语的魅力所在。

我记得小时候,外婆经常在饭后拿出一个小本子,给我们出一些生活谜语。那些看似简单的问题,往往让我们全家讨论得热火朝天。这种谜语最大的特点就是接地气,答案往往就藏在我们的日常生活中。

1.2 常识猜谜语的基本特点

这类谜语有三个显著特征。它们通常取材于生活场景,答案不会超出普通人的认知范围。谜面设计简洁明了,不会使用过于复杂的修辞。谜底往往让人恍然大悟,有种“原来如此”的顿悟感。

比如“有头无脚,有眼无眉,是什么”这个谜语,答案“针”就完全符合这些特点。它来自日常生活,描述准确,而且想到答案时会有种豁然开朗的感觉。这种设计确实很精妙,让猜谜过程充满乐趣。

1.3 为什么选择常识猜谜语

对于初学者来说,常识猜谜语是个理想的起点。它不会让人望而生畏,反而能快速建立信心。我见过很多朋友从这类谜语开始,慢慢培养出对谜语的持久兴趣。

这类活动还能锻炼我们的观察力。当你开始留意生活中的各种细节,会发现原来平凡的事物也藏着这么多有趣的奥秘。猜谜的过程就像是在进行一次思维的探险,既放松心情,又活跃大脑。

更重要的是,常识猜谜语适合各个年龄段的人参与。无论是家庭聚会还是朋友小聚,它都能带来欢乐的互动时光。这种简单纯粹的快乐,在当下快节奏的生活中显得尤为珍贵。

2.1 观察生活细节的技巧

猜谜语时最容易被忽略的恰恰是最熟悉的事物。上周我在厨房洗菜时突然想到,为什么“身穿绿衣裳,肚里水汪汪,生的儿子多,个个黑脸膛”的谜底是西瓜。这个谜语完美诠释了观察生活的重要性——如果你没见过西瓜内部结构,确实很难联想到答案。

观察生活细节需要培养一种“慢下来”的习惯。试着在走路时留意路边的植物,吃饭时观察餐具的形状,甚至洗澡时思考水流的特性。这些看似无意义的观察,往往能在猜谜时给你意想不到的启发。

我有个朋友特别喜欢记录生活中的有趣现象。他把这些观察写成小笔记,现在已经成为朋友圈里的猜谜高手。这种积累让他的思维特别敏锐,总能从别人忽略的角度找到线索。

2.2 逻辑推理的运用方法

逻辑推理在猜谜中就像导航仪。面对“早上四条腿,中午两条腿,晚上三条腿”这样的谜语,单纯靠联想可能走弯路,但结合人生阶段进行逻辑分析,很快就能锁定“人”这个答案。

推理时不妨采用排除法。先列出所有可能的选项,然后根据谜面描述逐一筛选。记得有次猜“有风不动无风动,不动无风动有风”,我先是排除了生物,然后想到自然现象,最后才意识到是扇子——这个思考过程本身就充满乐趣。

逻辑推理的关键在于找到事物之间的内在联系。有时候需要逆向思考,有时候需要类比推理。多练习这种思维方式,不仅猜谜能力会提升,日常生活中解决问题的能力也会明显增强。

2.3 联想与想象的结合

猜谜最迷人的地方在于它能唤醒我们的想象力。面对“小时青青老来黄,碾成末子纸袋装”的谜语,你需要从时间维度联想植物的生长过程,再从形态变化联想到具体物品,最终指向茶叶。

我教孩子猜谜时发现,孩子的想象力往往比成人更丰富。他们能毫无障碍地把月亮想象成香蕉,把雨滴想象成眼泪。这种天马行空的联想能力,其实是猜谜的重要天赋。

培养联想能力可以试试“词语接龙”游戏。从一个词出发,自由联想到相关事物,再跳到看似不相关的领域。这种训练能让大脑的联想通道保持畅通,猜谜时自然就能触类旁通。

2.4 常见陷阱识别与规避

谜语设计者总喜欢设置一些思维陷阱。比如“什么门永远关不上”这个谜语,很多人会纠结于各种具体的门,却忽略了“球门”这个抽象概念。这种利用词语多义性的陷阱特别常见。

另一种常见陷阱是误导性描述。“红口袋,绿口袋,有人怕,有人爱”听起来像危险物品,实际却是辣椒。这种通过情感色彩制造反差的陷阱,需要我们在思考时保持理性判断。

识别陷阱的最好方法就是多积累经验。每次遇到棘手的谜语,不妨把解题过程记录下来,分析自己在哪里走了弯路。时间长了,自然就能培养出对陷阱的敏感度。猜谜的乐趣不仅在于找到答案,更在于识破设计者精心布置的谜题陷阱。

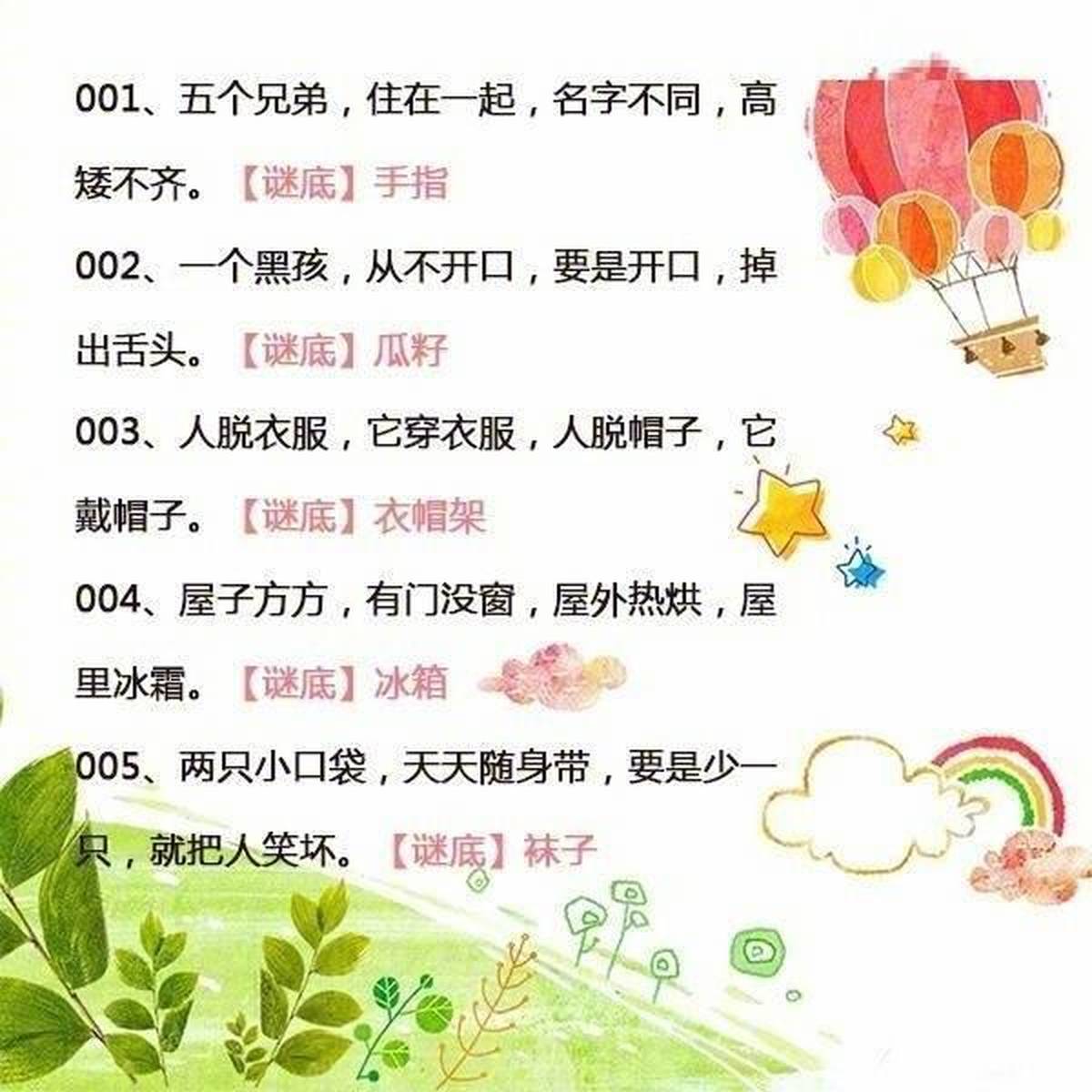

3.1 日常生活类谜题

“兄弟七八个,围着柱子坐,大家一分手,衣服就扯破”这个谜语让我想起小时候剥蒜的场景。蒜瓣紧紧抱在一起的样子确实像兄弟围着柱子,分开时那层薄膜被撕破的触感至今记忆犹新。这类谜语的精妙在于把平凡家务变成了诗意描述。

有个谜语特别有意思:“远看像座亭,近看没窗棂,上边直流水,下边有人行”。第一次听到时我以为是喷泉,后来在雨天撑伞才恍然大悟。伞面流水、伞下行走的画面被浓缩在这二十个字里,这种将日常用品拟人化的手法让普通物件瞬间生动起来。

猜日常生活类谜语时,不妨把谜面当作一段微型纪录片回放。每个细节都在提示你回忆某个生活场景,可能是厨房里的调味罐,也可能是书房里的文具。我发现自己猜得最准的谜语,往往都关联着最熟悉的生活片段。

3.2 自然现象类谜题

“千条线,万条线,掉进水里都不见”这个经典谜语,几乎每个人童年都遇到过。有次下雨天,我指着窗外的雨丝给五岁的侄女猜这个谜语,她思考时皱起的小眉头特别可爱。当雨滴落入积水消失的瞬间,她突然拍手喊出“雨”,那种顿悟的喜悦至今难忘。

自然类谜语常常带着科普的趣味。“青石板,石板青,青石板上挂明灯”描绘的是夜空与星星。这类谜语巧妙之处在于,它既保留了自然现象的美感,又暗含了天文知识。猜谜的过程就像在重温小学自然课,只不过这次是用想象力来学习。

我特别喜欢观察人们猜自然谜语时的反应。面对“像糖不是糖,像盐不是盐,冬天飞满天,夏天看不见”的雪花谜语,北方人通常秒答,南方朋友却要犹豫片刻。这种地域差异正好说明,我们对自然的认知确实来自生活经验的积累。

3.3 成语典故类谜题

“哑巴打手势”这个谜面需要调动文化储备。乍看像是在描述肢体语言,但结合成语知识就会想到“不言而喻”。这类谜语考验的是对语言文化的理解深度,有点像在玩文字版的“你画我猜”。

有个谜语设计得很巧妙:“刘邦闻之喜,刘备闻之泣”,打一字。第一次见到时我完全摸不着头脑,直到有人提示关注“羽”字——项羽失败刘邦自然高兴,关羽遇难刘备必然悲伤。这种将历史人物情绪与字形结合的谜语,简直是把语文课变成了侦探游戏。

猜成语谜语最有趣的是那种“原来如此”的瞬间。记得有次猜“十五个吊桶打水”,正当我纠结于具体数量时,旁边老人笑着说“七上八下啊”。这个经历让我意识到,成语谜语其实在帮我们重温那些即将被遗忘的生动表达。

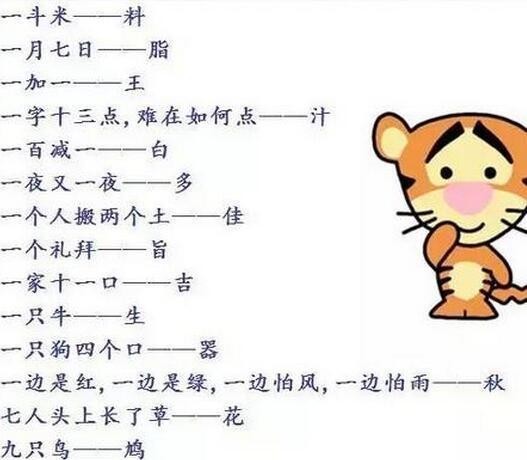

3.4 数字逻辑类谜题

“一减一不是零”这个谜语曾难倒我们整个办公室。当有人说出“三”这个答案时,大家都愣住了——直到他把罗马数字Ⅰ减Ⅰ写成“Ⅲ”来解释。这种跳出阿拉伯数字框架的思考方式,确实需要点破常规的勇气。

数字谜语里我最欣赏“0000”打一成语这个设计。空空如也的直观感受与“万无一失”的巧妙谐音形成强烈反差。这种谜语不需要复杂运算,但要能捕捉数字形态与成语之间的声音关联,算是种另类的“听觉视觉化”训练。

其实数字逻辑谜语最能反映思维方式差异。有人擅长图形联想,有人精通运算推理。有次团建活动,数学老师秒解“7/8”的谜底是“七上八下”,语文老师却更快猜出“124356789”是“颠三倒四”。这种专业背景带来的思维定势与突破,本身就是种迷人的现象。

4.1 如何创作常识猜谜语

创作谜语就像在玩文字魔术。上周我试着给咖啡机编谜语:“方头铁汉守厨房,吞下清水吐浓汤”,朋友猜了三次才想到是咖啡机。这个过程让我明白,好谜语要在熟悉与陌生间找到平衡点——太直白失去趣味,太隐晦又让人放弃。

观察是创作的源泉。我家阳台的多肉植物给了我灵感:“穿绿衣,住小盆,喝得少,长得胖”。这个谜语的成功在于抓住了多肉最鲜明的三个特征。创作时不妨列出物体的核心特质,再用拟人、比喻重新包装,就像给老朋友设计新造型。

测试环节特别重要。我把“白天睡大觉,夜晚当向导”的谜语拿给不同年龄层的人猜,孩子说是猫头鹰,老人说是手电筒,年轻人则想到手机闪光灯。这种认知差异正好帮你调整谜面的精准度。有时候,最成功的谜语反而能引发多种合理联想。

4.2 谜语活动的组织方法

社区中秋谜语会的经历让我发现,分组对抗最能点燃气氛。我们把老人和孩子混编成组,结果小朋友的天马行空配上老人的生活智慧,解谜速度反而超过纯成人组。这种代际碰撞产生的火花,比单纯猜谜更有意义。

空间布置的巧思很加分。在图书馆举办的谜语派对中,我们把科技类谜语放在电子阅览区,成语谜语放在文学书架旁,这种场景暗示能让参与者更快进入状态。有位于先生就是在翻看《诗经》时,突然解开了“在水一方”的谜题。

难度梯度设计是门学问。我习惯准备三成一眼能看穿的简单谜语,五成需要思考的中等谜语,再加两成让所有人挠头的终极挑战。这种安排既保证参与感,又保留挑战性。记得最后那个“刘邦闻之笑,刘备闻之哭”的谜题,直到活动结束前五分钟才被历史老师解开,全场欢呼的场面特别动人。

4.3 猜谜技巧在生活中的应用

谈判桌上,猜谜锻炼的联想能力意外派上用场。当对方说“我们需要更灵活的方案”,我立刻想到谜语中“听话要听弦外音”的训练,意识到对方真正在意的是付款周期而非价格本身。这种从表面信息捕捉深层意图的能力,现在已经成为我的职场优势。

教育孩子时,我把猜谜思维融入日常生活。“什么东西越洗越脏”这个经典谜语,让我学会用提问代替说教。现在孩子乱玩水时,我不会直接制止,而是问“猜猜什么东西碰到水反而变干”,他思考毛巾的过程中,自然理解了玩水要分场合。

连装修房子都受益于猜谜训练。选择灯具时遇到个难题:既要照明又要不刺眼。突然想起“明灯高挂照四方,温柔如水不成伤”的谜面,灵感乍现找到了亚克力灯罩的解决方案。这种把问题重新框架化的能力,确实让生活多了不少巧思。

4.4 持续提升猜谜能力的建议

建立自己的谜语笔记本真的很管用。我按“灵光一现”“百思不解”“恍然大悟”分类记录,半年后重看时发现,曾经费解的谜语很多已能秒答。这种成长轨迹比任何测试都更能激励自己。最近新增了“创作失败”专栏,那些被朋友吐槽“太离谱”的谜语,反而帮我避开了很多创作陷阱。

跨界学习带来意外收获。学习魔术时发现,魔术师的错误引导与谜语的干扰信息异曲同工;研究古诗时又发现,李商隐无题诗里的意象跳跃,简直就是高级版的谜语构造法。知识储备越庞杂,解谜时能调用的线索就越多。

教别人猜谜是最快的提升途径。辅导侄女功课时,我被迫把模糊的直觉拆解成可传授的步骤,这个过程中反而厘清了自己很多想当然的思路。现在她常拿着自创谜语来考我,那些童稚十足的谜面,经常让我重新发现被成年人忽略的世界视角。