俄罗斯的生活日常:从极寒气候到温暖人情,带你体验真实的俄罗斯生活

1.1 气候与地理的深刻烙印

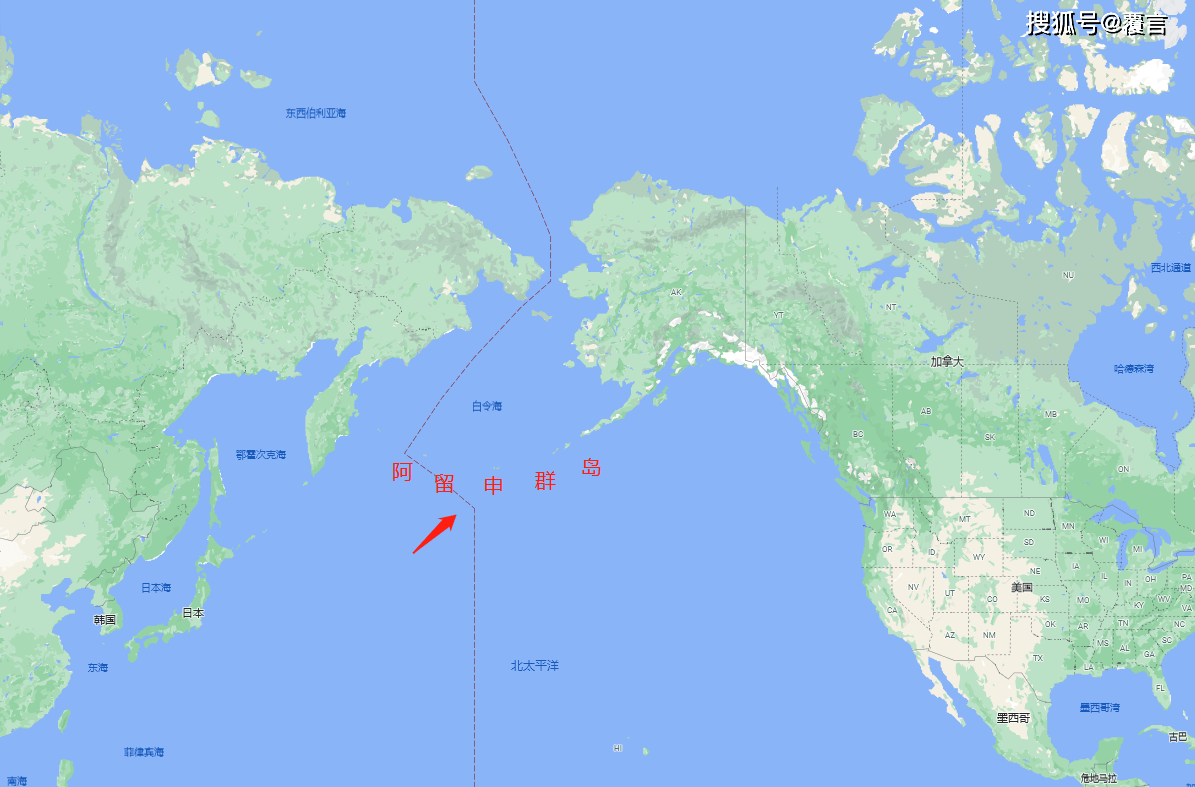

横跨11个时区的国土让俄罗斯人的生活带着独特的地域印记。西伯利亚的严寒与黑海沿岸的温和形成鲜明对比,这种差异直接反映在日常生活里。莫斯科人可能正在享受初夏的暖阳,而堪察加半岛的居民还在应对最后的春雪。

记得我有个朋友在雅库茨克工作,他告诉我冬季出门必须遵循“三层法则”——贴身保暖层、中间保温层和外层防风层。零下四十度的天气里,暴露在外的皮肤几分钟就会冻伤。这种极端气候塑造了俄罗斯人独特的生存智慧:家家户户都有完善的双层窗户系统,窗框间会塞满棉絮或泡沫塑料,形成有效的隔热层。

地理距离带来的影响同样明显。从莫斯科到符拉迪沃斯托克的火车需要行驶七天六夜,这种空间感让俄罗斯人对“远方”有着不同的理解。或许正因如此,他们更懂得如何把眼前的生活过得充实。

1.2 典型的生活节奏

清晨七点,莫斯科的地铁开始迎来第一波通勤人流。与传说中“战斗民族”的急躁形象不同,大多数俄罗斯人的早晨其实相当从容。典型的上班族会先来一杯浓茶,配上几片黑面包和奶酪,然后才不紧不慢地出门。

午休时间往往比许多国家要长。许多机构和企业仍然保留着苏联时期的一小时午休传统。这不仅是吃饭时间,更是社交时刻。公园长椅上常见捧着书本的阅读者,或是三三两两分享着简餐的同事。

傍晚六点后,城市开始展现另一种活力。俄罗斯人下班后很少直接回家,他们可能去健身房、咖啡馆,或是约朋友散步。冬季的夜晚来得早,但室内场所总是温暖明亮。我记得在圣彼得堡的冬天,下午四点天就黑了,但涅瓦大街上的书店和咖啡馆里总是坐满了人。这种“夜生活”不是狂欢,而是对抗漫长冬夜的自然选择。

1.3 城乡生活的双重奏

莫斯科和圣彼得堡的现代化程度令人惊叹,但驱车两小时外的村庄可能还保持着半个世纪前的生活方式。这种反差构成了俄罗斯最真实的生活图景。

城市居民享受着发达的地铁网络、24小时便利店和国际化消费场所。他们住在苏联时期建造的赫鲁晓夫楼或现代高层公寓里,每天与数百万人共享着城市空间。电梯里遇见邻居时会简单问候,但很少深入交谈——这种适度的距离感是大城市的常态。

乡村生活则是另一番景象。木质农舍、自家菜园和村社互助的传统依然鲜活。在梁赞州的一个小村庄,我看到老人们仍然用传统方法腌制黄瓜,孩子们放学后会在白桦林中玩耍。这里的节奏缓慢得多,商店晚上七点就打烊,但邻里之间的关系亲密得多。

有趣的是,许多城市居民在郊外拥有夏季别墅。每逢周末,他们就像候鸟一样逃离城市,在自家的小块土地上种植蔬菜,享受田园时光。这种城乡之间的流动,或许正是俄罗斯人平衡现代与传统的生活方式。

俄罗斯生活的魅力就在于这些看似矛盾却又和谐共存的细节里。从极寒到温暖,从都市到乡村,每个角落都在诉说着这个民族独特的生存哲学。

2.1 传统与现代的居住环境

走在莫斯科的街道上,你会看到一种奇特的建筑景观——装饰华丽的斯大林式建筑与朴素的赫鲁晓夫楼并肩而立,不远处又矗立着玻璃幕墙的现代公寓。这种建筑风格的混搭恰如其分地展现了俄罗斯居住环境的变迁。

传统俄罗斯乡村的木屋至今仍在许多地区保留着。这些被称为“izba”的木结构房屋通常由整根圆木搭建,最特别的是那个永远面向道路的装饰性窗户。木屋内部总会保留一个传统的大炉灶,它不仅是取暖设备,还是做饭、烘干衣物甚至睡觉的地方。我曾在卡累利阿的一个村庄住过这样的木屋,冬天躺在暖和的灶台上,听着木柴燃烧的噼啪声,那种体验让人终身难忘。

现代城市居住则完全是另一番景象。苏联时期为解决住房短缺而大规模建造的“赫鲁晓夫楼”至今仍是许多俄罗斯人的家。这些五层楼高的预制板建筑虽然外观单调,但设计相当实用。有趣的是,现在这些老式公寓正在经历现代化改造,许多家庭会把相邻的两套公寓打通,创造出更舒适的居住空间。

2.2 住房习惯与特色

俄罗斯人对居住空间的理解可能与其他国家不太一样。他们格外重视门厅的设计,这个被称为“prikhozhaya”的空间不仅是换鞋的地方,更是从外界进入家庭私密领域的过渡区。通常这里会配备大型衣帽柜、鞋柜和一面镜子——每个俄罗斯人出门前都会在这里整理仪容。

另一个显著特点是他们对浴室文化的执着。传统的俄罗斯家庭往往将浴室与厕所分开,浴室里必定有一个用来盛水的大桶。这与他们热爱桑拿的传统有关。即使在现代公寓里,许多人也会想方设法安装桑拿设备或至少保留一个可以泡澡的大浴缸。

窗户的装饰也很有特色。俄罗斯人喜欢用厚重的窗帘,不仅为了保暖,也为了保护隐私。窗台上通常会摆放室内植物,特别是在漫长的冬季,这些绿色植物给室内带来生机。我记得在圣彼得堡的一位朋友家,她的窗台上种满了天竺葵,她说这些花能在阴沉的冬天给人带来心理慰藉。

2.3 社区生活与邻里关系

俄罗斯的居住区往往围绕着庭院设计,这个共享空间成为社区生活的核心。在苏联时期的住宅区,这些庭院通常配有儿童游乐设施、长椅和小花园,成为居民日常交流的场所。

邻里关系在俄罗斯呈现出一种有趣的矛盾性。在城市的高层公寓里,人们可能多年不知道对门邻居的名字,保持着礼貌的距离。但在遇到困难时——比如电梯故障或水管破裂——整个单元的居民会迅速组织起来共同解决问题。这种“选择性亲密”反映了俄罗斯人对个人空间与集体需求的独特平衡。

乡村的邻里关系则紧密得多。在传统的村庄里,邻居们会一起庆祝节日,互相帮助打理菜园,照看孩子。这种互助传统在“dacha”(乡间别墅)文化中尤为明显。每到夏季,别墅区的居民会分享收获的蔬菜水果,交换种植经验,形成紧密的社区纽带。

住宅楼下的门卫“dvornik”在社区生活中扮演着特殊角色。他们不仅是管理员,还是社区信息的传递者,有时甚至是纠纷的调解人。一个好的门卫能记住整栋楼居民的名字和习惯,这种人情味为现代居住环境增添了温度。

俄罗斯的居住文化就像他们的套娃一样,层层叠叠中蕴含着丰富的历史与情感。从木屋到公寓,从独立庭院到共享空间,每个细节都在诉说着这个民族对“家”的独特理解。

3.1 传统俄罗斯菜肴与饮食习惯

推开任何一家俄罗斯家庭的厨房门,最先闯入鼻腔的往往是黑麦面包特有的酸香气味。这种深褐色的“hleb”远不止是食物,更像是俄罗斯饮食文化的灵魂。黑面包的酸味来自传统的发酵工艺,质地密实却能保存许久,在漫长冬季里成为可靠的能量来源。

俄罗斯主妇们对汤品的执着令人印象深刻。几乎每个家庭都有一口专门熬汤的厚底锅,红菜汤“borscht”自然是当之无愧的明星。但真正体现日常饮食智慧的,是那些用应季食材随意组合的家常汤品。卷心菜汤“shchi”在冬天用酸白菜制作,夏天则换成新鲜白菜,配上几块牛肉或蘑菇,就是温暖身心的完美一餐。

我曾在伏尔加河畔的农贸市场见过一位老奶奶售卖自制的腌黄瓜,她骄傲地告诉我,她家的腌黄瓜配方传了四代。这种对传统保存方法的坚持在俄罗斯非常普遍。酸奶油“smetana”几乎出现在每道菜里,从汤品到主食,甚至甜点都少不了它柔滑的酸味。俄罗斯人相信,适量的酸味能唤醒味蕾,促进消化。

冷盘“zakuski”文化充分展现了俄罗斯人的待客之道。节日餐桌上的鱼子酱、熏鱼、肉冻固然精美,但日常生活中的腌蘑菇、醋渍蔬菜同样充满魅力。这些开胃小菜不仅为了佐餐,更是慢节奏生活的体现——人们围着餐桌细细品尝,配上一小杯伏特加,享受交谈的乐趣。

3.2 日常饮食的时间安排

俄罗斯人的一日三餐有着独特的时间韵律。早晨七点左右,厨房里会飘散着荞麦粥“kasha”的香气,或是煎蛋与香肠的滋滋声。早餐通常简单却扎实,为寒冷的工作日早晨提供足够热量。办公室职员可能会在十点左右来次“第二早餐”,往往是一杯茶配个小点心。

午餐在下午一至三点之间,这是一天中最正式的一餐。苏联时期形成的食堂文化影响至今,许多上班族仍保持着在单位食堂享用完整三道菜的习惯。先来份汤,接着是肉配荞麦或土豆的主菜,最后以红茶和甜点收尾。这种饮食节奏保证了午后的工作效率。

傍晚六七点的晚餐相对随意,常是早餐的剩余食物或简单的开放式三明治。但九点过后,许多家庭会有饮茶的习惯。这时端出的甜点、饼干或果酱,与其说是为了充饥,不如说是家人聚会的由头。我记得在莫斯科朋友家做客时,每晚的茶话时间总是持续到深夜,茶壶下的茶炊“samovar”咕嘟作响,营造出温馨的居家氛围。

3.3 俄罗斯茶文化与饮酒习俗

俄罗斯人对茶的热爱几乎刻在基因里。传统的茶炊“samovar”不仅是烧水工具,更是家庭团聚的象征。现代公寓里虽然多用电动茶壶,但待客时拿出祖传的茶炊仍是件值得骄傲的事。他们习惯用非常浓的茶兑开水,根据个人口味调节浓度,这种独特的饮茶方式让每杯茶都恰到好处。

茶点文化同样丰富多彩。果酱“varenie”不是涂抹用,而是要用小勺舀着配茶吃。浆果、花瓣甚至松果都能制成风味独特的果酱。蜂蜜也是茶桌常客,特别是搭配各种香料饼干“pryaniki”时,甜蜜中带着温暖的辛香。

伏特加在俄罗斯饮食中占据着微妙的位置。日常餐桌上很少见到它的身影,但在重要场合和节日里,它又是不可或缺的社交润滑剂。俄罗斯人饮酒讲究“zakuski”,每喝一小口都要立即吃点小菜,这个传统有效减缓了酒精吸收。他们鄙视空腹饮酒,也反对过度饮酒,那些关于俄罗斯人酗酒的刻板印象,与我在当地观察到的节制文化相去甚远。

格瓦斯“kvass”这种用黑面包发酵的清凉饮料,才是真正的国民饮品。夏天街头的格瓦斯贩卖机前总是排着队,人们用随身携带的容器装满这种略带酸味的饮料。它酒精含量极低,连儿童都可以饮用,是俄罗斯人对抗炎夏的秘密武器。

从黑面包到格瓦斯,从茶炊到酸奶油,俄罗斯饮食文化在朴素中见精致,在传统中求变化。这些日常饮食细节,编织出俄罗斯人独特的生活节奏与情感联结。

4.1 城市公共交通系统

莫斯科地铁站像一座座地下宫殿,大理石柱廊和水晶吊灯让人恍惚置身博物馆。但当地居民早已习惯这种华丽背景,他们更关心如何最快到达目的地。地铁是莫斯科的动脉,每天超过900万人次的客流在这张复杂网络中流动。我曾在工作日早高峰体验过环线,人群如潮水般涌过拱门,却奇迹般地保持着秩序。

地面公交和无轨电车填补着地铁网络的空隙。那些老式的红色电车吱呀作响地穿行在林荫道间,速度虽慢却能看到最地道的街景。有意思的是,很多老年人依然保留着纸质月票,他们熟练地在票上打孔的样子,像是城市变迁的活档案。

圣彼得堡的水上巴士则提供了另一种视角。夏季的涅瓦河上,这些船只连接着瓦西里岛和市中心,乘客既能避开拥堵,又能欣赏沿岸巴洛克建筑。记得有个傍晚我乘坐最后一班船,夕阳把彼得保罗要塞染成金色,那一刻理解了为什么当地人把这种交通方式称为“移动的观景台”。

出租车文化正在经历变革。苏联时期需要提前电话预约的出租车,如今被Yandex.Taxi这样的本地应用彻底改变。但街头依然能见到私人车主举着手指比划价格,这种被称为“顺风车”的共享方式价格更灵活,尤其受学生欢迎。

4.2 私家车文化与长途旅行

俄罗斯人对越野车有着特殊情感。这不仅关乎面子,更源于实际需求。城乡结合部的道路条件,让高底盘的拉达尼瓦成为许多家庭的首选。这款苏联时期设计的车型至今仍在生产,其简单的机械结构适合严寒气候,维修成本也低得惊人。

长途旅行时,俄罗斯人更偏爱火车。西伯利亚铁路不仅是交通线路,更像是流动的社区。四天三夜的旅程中,乘客们在包厢里分享食物、玩骨牌,乘务员会按时送来装在金属托架里的红茶。这种独特的旅行文化,让距离变得不再可怕。

去年秋天我搭乘过夜火车从莫斯科到下诺夫哥罗德,上铺的老先生主动分享了他的腌黄瓜。他说这条铁路他走了四十年,每个乘务员都叫得出名字。这种人与交通工具建立的亲密关系,在飞机旅行中很难体会。

高速公路网络主要集中在欧洲部分,M1通往白俄罗斯,M10连接圣彼得堡。但驶出主要干道后,碎石路和坑洼就很常见。俄罗斯司机都练就了躲避路坑的绝技,这或许能解释为什么他们的驾驶考试特别注重紧急变道项目。

4.3 季节性出行特点

冬季的交通是场全民考验。零下二十度的早晨,司机们要提前半小时热车,挡风玻璃上的冰层需要专用刮刀才能清除。莫斯科的扫雪车彻夜工作,但郊区的道路仍可能被积雪封锁。这时那些老旧的苏联制造汽车反而显露出优势——简单的化油器比精密电控系统更耐寒。

公共交通在冬季成为生命线。地铁站内温暖的空气带着湿外套和雪水的味道,人们宁愿多转几次车也不愿在室外等待。公交车站都设有防风玻璃围挡,有些还通电加热,这种细节体现着对极端气候的适应智慧。

春天融雪期带来新的挑战。道路上的“冰湖”让步行变得像障碍赛,俄罗斯人发明了套在鞋底的防滑钉垫,进入室内前轻轻一抖就能取下。这个季节也是修路工人最忙碌的时候,他们需要填补冬季形成的所有路坑。

夏季的交通则轻松许多。摩托车和自行车重新出现在街道上,虽然专用道还很有限。许多家庭会选择自驾去郊外别墅,堵在出城公路上的车队里,经常能看到车顶绑着割草机或建筑材料的奇观。

从地铁的匆忙脚步到乡间小道的悠闲车轮,俄罗斯的交通出行讲述着这个国家的地理尺度与气候性格。每种交通工具都不只是移动工具,更是生活方式的载体。

5.1 市场与超市购物习惯

莫斯科的丹尼洛夫市场永远飘着混合气味——腌黄瓜的酸香、熏鱼的咸鲜,还有刚出炉面包的暖意。老太太们在这里采购了半个世纪,她们用手指按压西红柿的手法像在弹奏乐器。每个摊位主都记得熟客的偏好,这种人情往来让购物变成社交仪式。

超市文化在近二十年快速普及。Ашан这样的大型连锁店成为城市家庭周末目的地,推着购物车的一家人会一次性采购整周食材。但有趣的是,很多人仍然习惯在超市外的农产品摊位补充新鲜蔬果,这种混合购物模式很能体现传统与现代的交织。

乡村地区的集市保留着更原始的交易方式。周六清晨,农民开着旧拉达车运来自家产的土豆、蜂蜜和腌猪油。买主会直接品尝黄瓜的咸淡,或是掰开面包查看气孔。我曾在一个小镇集市用五百卢布买到三公斤苹果和一罐自制果酱,摊主老奶奶坚持多塞给我两个西红柿。

24小时便利店在年轻群体中流行起来。这些亮着蓝灯的「 пятерочка」遍布地铁站周边,深夜时分总有上班族进来买加热的奶酪馅饼。收银台旁的架子上永远摆着充电线、廉价红酒和即时彩票,这些商品组合默默讲述着都市夜归人的需求。

5.2 俄罗斯日常生活费用分析

住房开销在莫斯科能吞噬大部分收入。朋友租的苏联时期建造的一室公寓,月租相当于他工资的百分之四十。但若愿意搬到郊区,同样价钱能租到带小花园的独立屋。这种空间与距离的权衡,每个俄罗斯家庭都在反复计算。

食品价格呈现两极分化。国产的荞麦、卷心菜始终便宜稳定,但进口蔬果在制裁期间价格波动剧烈。普通家庭餐桌上的红菜汤成本可能不到一百卢布,而一颗西班牙牛油果却要卖到两百。这种对比塑造着特别的消费优先级。

公共交通确实实惠。莫斯科的「三驾马车」卡月费约两千卢布,就能无限次乘坐地铁、公交和有轨电车。记得有次我坐错方向绕了半座城市,出站时系统却未额外扣费,这种设计透着某种集体主义的温度。

冬季的能源账单是笔重大开支。集中供暖虽然覆盖绝大多数城市住宅,但老建筑保温性能差,很多家庭需要额外使用电暖器。有年一月我在圣彼得堡借住,房东老太太坚持在窗缝贴密封条的样子,像在准备过冬的战役。

5.3 俄罗斯人的消费观念

存钱买车的执念正在消退。十年前拥有德国轿车是成功标志,现在年轻人更愿意把钱花在海外旅行。我认识的设计师夫妇选择长期租房,却每年去两次土耳其度假。他们说移动体验比固定资产更值得投资。

对质量的挑剔藏在细节里。俄罗斯主妇会为买一口终身保用的铸铁锅跑遍三家商场,却对快时尚衣物毫不留恋。这种矛盾源于物资短缺年代的记忆——好东西要传给孩子,消耗品凑合就行。

数字支付改变着消费习惯。Yandex.Money和SberBank在线让手机变成钱包,但很多中年人仍坚持现金交易。超市收银台前经常能看到有趣的场景:年轻人用手机碰触终端,后面的老人则从布钱包里仔细数出皱褶的纸币。

折扣季能引发全国性购物狂潮。黑色星期五时,商场开门前两小时就排起长队。人们似乎把打折视为智力游戏,用复杂优惠券组合买到半价家电的顾客,会向排队邻居传授心得,那种成就感不亚于赢得棋局。

从市场摊主找零时塞进手心的糖果,到扫码支付成功的提示音,俄罗斯的消费行为正在传统与现代间寻找平衡。钱在这里不仅是交易工具,更是生活哲学的物质载体。

6.1 传统节日与家庭聚会

新年夜才是俄罗斯人真正的“春节”。红场钟声敲响时,家家户户开始切奥利维耶沙拉——这道把土豆、胡萝卜、酸黄瓜和香肠丁拌满蛋黄酱的冷盘,几乎成了节日的味觉图腾。电视里循环播放着《命运的讽刺》,这部苏联时代的老电影就像我们的春晚,明知情节却依然要看。

我曾在莫斯科朋友家经历完整的新年庆祝。凌晨三点,微醺的男主人突然提议去公园堆雪人,零下二十度的空气里,我们给雪人戴上旧礼帽,邻居孩子跑来塞给它一根胡萝卜当鼻子。这种即兴的欢乐,比任何精心策划的派对都更俄罗斯。

复活节时教堂会变得拥挤。老太太们带着自制的库利奇蛋糕来祝福,裹着彩色糖霜的圆柱形面包在长椅上排成队列。有个细节很动人——素不相识的人互相问候“基督复活了”,得到的回应永远是“真的复活了”,这种固定对答让陌生人瞬间产生联结。

家庭聚会常有猝不及防的诗歌朗诵。祖父辈突然起身背诵普希金,孩子们被要求表演刚学的法语歌,这种才艺展示不像考核,更像确认文化血脉的仪式。餐桌永远摆着备用餐具,因为随时可能有邻居敲门加入——在俄罗斯,独享美食近乎失礼。

6.2 俄罗斯人的休闲娱乐方式

夏季别墅是俄罗斯人的精神避难所。每个周五傍晚,出城公路就堵满装载着树苗、肥料和烧烤架的车流。朋友达莎的达恰(乡间小屋)没有自来水,但她坚持每周驱车两小时去给番茄浇水。“手指沾泥土的时候,才感觉在真正生活”,她说这话时正光脚踩在草地里。

澡堂文化远不止清洁。木质浴房里蒸得皮肤发红,然后用白桦树枝轻轻拍打,最后跳进冰水池——这套流程像某种重生仪式。记得第一次被俄罗斯朋友带进澡堂,他们教我往烧热的石头上泼格瓦斯,蒸汽里瞬间飘起麦香,那种感官冲击至今难忘。

公园长椅能见证半部人生史。退休教授每天固定时间出现,用面包屑喂麻雀;年轻情侣在同一个位置争吵又和好;母亲推着婴儿车重复走过的路径。这些看似随意的日常,其实都遵循着看不见的时间表。有次我看见常喂鸽子的老人没来,第二天麻雀们竟聚集在他常坐的位置等候。

现代娱乐正悄然变化。游戏厅里穿皮夹克的少年在赛车游戏里狂飙,老奶奶在隔壁跳舞机上灵活踩踏。电影院放苏联老片时,观众会跟着台词默念,像参加集体祷告。这种新旧爱好的并存,让休闲时光变成时代叠影的展廊。

6.3 社交礼仪与生活习惯

鲜花永远不嫌多。俄罗斯人买花不为特殊场合,周二下班顺手带支郁金香给妻子,探望朋友时带束铃兰,甚至只是觉得窗边需要点颜色。花店总在地铁口亮着暖光,三支康乃馨的价格比咖啡还便宜,这种随手可得的美,软化着严酷气候带来的坚硬。

做客时脱鞋是铁律。门廊鞋柜里总备着客用拖鞋,但更常见的是主人笑着说“就穿袜子吧”。木地板被擦得能映出人影,主妇会为此骄傲——洁净的地板如同体面的衬衫,是待客的基本尊严。记得有次我鞋底沾雪弄脏门厅,老太太默默跪地擦拭的样子让我愧疚至今。

祝酒词是门艺术。宴席上不能简单说“干杯”,每轮举杯都要有主题:为相遇,为健康,为远方的亲人。最年长者起头后,顺时针轮流,轮到的人必须说出新立意。有回我卡壳时,女主人巧妙接话“为沉默时刻的珍贵”,瞬间化解尴尬。这种语言游戏,让饮酒变成情感接力。

时间观念呈现奇特的弹性。上班打卡精确到分钟,但朋友聚会迟到半小时属正常。剧院开演绝对准时,家庭聚餐的“七点见”往往八点才开席。这种双重标准初看矛盾,细想却合理——对制度严谨,对人情宽松,或许是生存智慧的体现。

从新年夜餐桌上的奥利维耶沙拉,到夏日达恰里的番茄架,俄罗斯人的生活仪式感既扎根传统,又随时代流动。这些看似琐碎的习俗,实则是民族性格的密码,在每一次举杯、每句祝酒词、每个脱鞋进屋的动作里悄然传承。