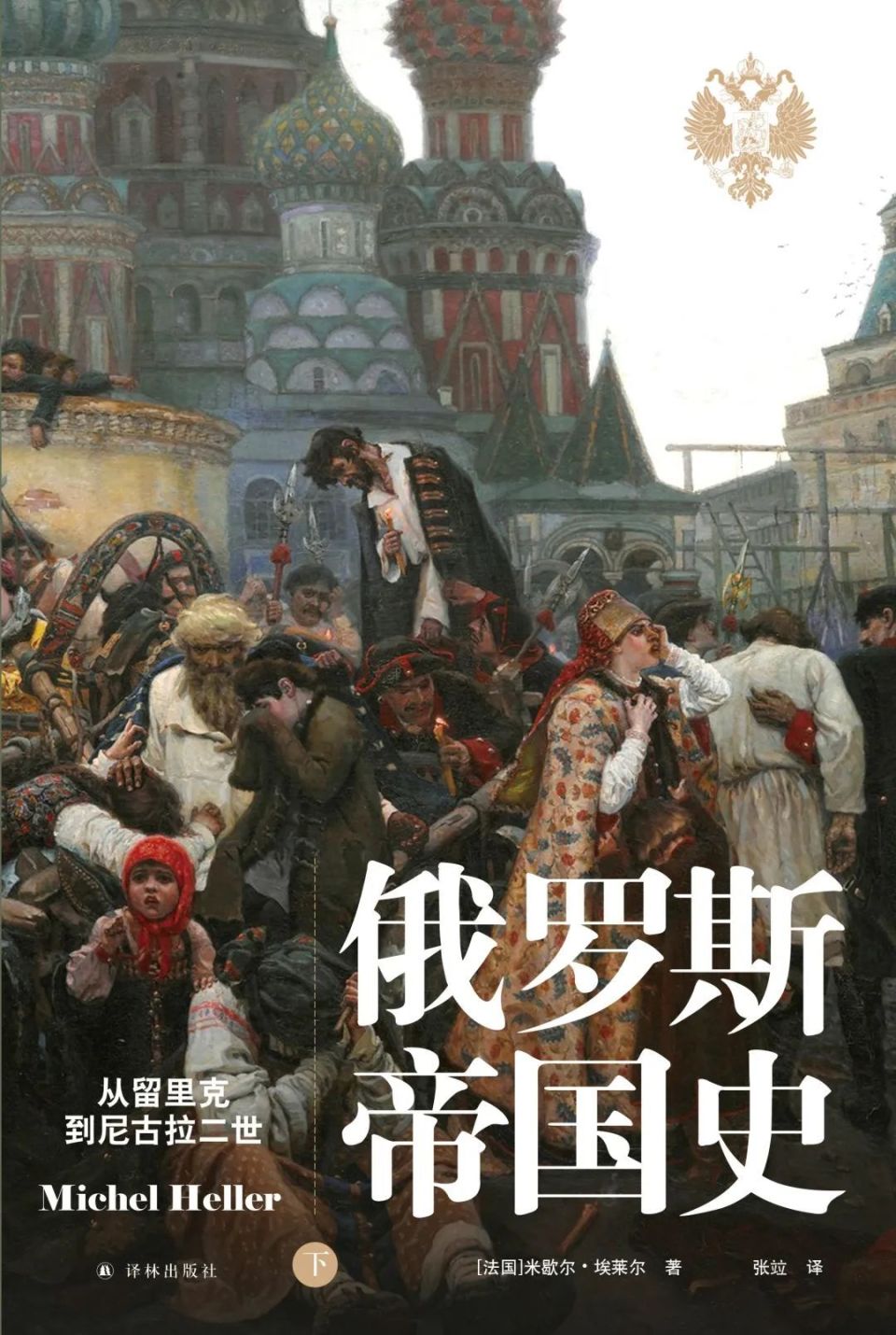

俄罗斯社会生活的百科全书:揭秘19世纪文学如何成为理解俄罗斯的钥匙

翻开这些厚重的书页,仿佛推开一扇通往19世纪俄罗斯的时光之门。那些泛黄的纸张里封存着一个时代的呼吸,作家们用鹅毛笔蘸着墨水,一笔一画勾勒出整个社会的脉络。这些作品不仅仅是小说,更像是用文字编织的社会标本——贵族沙龙里的香水味,农奴小屋里的黑面包屑,彼得堡街头的煤气灯光,都凝固在字里行间。

普希金的《叶甫盖尼·奥涅金》:贵族生活的真实写照

普希金用诗意的笔触描绘的奥涅金,恰似一面镶着金边的镜子。主人公在舞会、决斗、乡村庄园间游荡的身影,折射出当时贵族青年普遍的精神状态。记得第一次读到时,我惊讶于那些看似琐碎的日常细节——奥涅金书房里堆着的法文书,拉林家餐桌上的果酱茶饮,这些看似不经意的描写,拼凑出贵族生活的真实图景。

那些穿着燕尾服的绅士与撑着阳伞的淑女,在字里行间缓缓走动。他们谈论着巴黎最新的时装潮流,用法语交谈时夹杂着俄语词汇,这种语言习惯本身就在诉说一个文化交融的时代。普希金敏锐地捕捉到,在西化外表下,俄罗斯贵族骨子里仍保留着某种乡土气息。

托尔斯泰的《战争与和平》:全景展现19世纪俄国社会

如果说《叶甫盖尼·奥涅金》是精致的工笔画,那么《战争与和平》就是气势恢宏的壁画。托尔斯泰以拿破仑战争为背景,将镜头在皇宫与农舍、战场与客厅之间自如切换。四个家族命运的起伏,像四条溪流最终汇入历史的长河。

特别令人震撼的是那些看似"离题"的章节——托尔斯泰会突然停下叙事,用几十页篇幅讨论历史哲学。这种大胆的写法,恰恰体现了他试图包罗万象的野心。就像去年在莫斯科参观托尔斯泰庄园时,导游指着他宽大的书桌说:"先生总是在这里同时摊开十几本参考书。"这种创作方式,本身就是在践行"百科全书"的理念。

陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》:城市底层生活的深刻剖析

当我们将目光从贵族沙龙转向彼得堡的贫民窟,陀思妥耶夫斯基带我们走进另一个俄罗斯。拉斯柯尔尼科夫租住的那个像衣柜似的房间,散发着发霉墙壁和廉价烟草的气味。这种令人窒息的居住环境,本身就是对城市底层生活的控诉。

陀思妥耶夫斯基像一位解剖学家,用手术刀般精准的文字剖开人物的内心世界。那些在涅瓦大街徘徊的小公务员、妓女、放高利贷的老太婆,他们破碎的灵魂在字里行间颤抖。这种对城市边缘人群的关注,让俄罗斯文学的社会画卷变得更加完整。

这些文学瑰宝共同构成了一部流动的百科全书。它们不是枯燥的条目汇编,而是带着体温的社会记录。每个翻开书页的读者,都能在这些文字中找到理解俄罗斯的钥匙。

这些厚重的文学作品并非凭空产生,它们像一面面精心打磨的镜子,映照着一个剧烈变革的时代。19世纪的俄罗斯正处于历史的十字路口,整个社会像一锅即将沸腾的水,表面平静下涌动着难以抑制的能量。作家们提起笔时,不仅是在创作故事,更像是在为这个动荡的时代绘制解剖图。

农奴制改革前后的社会变革

1861年那道废除农奴制的诏书,像一块巨石投入平静的湖面。我记得在圣彼得堡的俄罗斯国家图书馆翻阅旧报纸时,那些发黄的纸张上还保留着当时社会的震惊与不安。两千多万农奴突然获得自由,这场社会结构的重组让整个俄罗斯都在摇晃。

贵族们看着祖传的庄园开始衰败,昔日的农奴背着简单的行囊走向城市。托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》里写列文思考土地问题的那几章,简直就像在记录这场变革的阵痛。农村的传统经济模式在瓦解,城市像海绵一样吸收着涌来的劳动力。这种社会阶层的大洗牌,为作家们提供了取之不尽的创作素材。

知识分子阶层的形成与使命

正是在这样的时代背景下,一个特殊的群体开始登上历史舞台。他们多数受过良好教育,既熟悉西方文化又深谙俄罗斯传统,在沙龙和大学教室里激烈争论着国家的未来。这些知识分子背负着沉重的使命感,认为文学应该成为改造社会的工具。

屠格涅夫笔下的巴扎罗夫们,带着虚无主义的锋芒挑战一切传统价值。而陀思妥耶夫斯基则通过《群魔》中的斯塔夫罗金,展现了这个群体内心的混乱与挣扎。这些作家本人就是知识分子的代表,他们的作品既是对社会的观察,也是自身立场的宣言。文学创作对他们而言,从来不只是审美活动,更是一种社会责任。

西方思想与俄罗斯传统的碰撞

当西欧的启蒙思想、社会主义理论越过边境,与俄罗斯的东正教传统、村社制度相遇时,产生的火花照亮了整个文坛。这种文化碰撞在《战争与和平》中表现得特别明显——皮埃尔在法国启蒙思想和俄罗斯神秘主义之间的摇摆,恰似整个知识界的缩影。

赫尔岑流亡伦敦时创办的《钟声》杂志,把欧洲的最新思潮源源不断传回国内。但俄罗斯的知识分子从未简单照搬西方理论,他们总是在思考:如何让这些外来思想在俄罗斯的土壤上生根发芽?这种文化上的焦虑与探索,赋予俄罗斯文学独特的深度与张力。

站在今天的角度回望,这些百科全书式作品的诞生绝非偶然。它们是特定历史条件下的产物,是作家们对时代命题的深刻回应。每一页文字都浸透着那个年代的困惑与求索,每一次翻动书页,都能听见历史深处的回响。

翻开这些泛黄的书页,你会发现它们不只是文学作品,更像是一把能够开启俄罗斯灵魂的钥匙。这些作品跨越了时间的界限,在世代读者手中传递,悄然塑造着一个民族的精神基因。它们的影响力早已溢出文学领域,渗透到社会生活的方方面面。

塑造俄罗斯民族认同的重要作用

在俄罗斯人寻找自我定位的过程中,文学始终扮演着引路人的角色。普希金创造的俄语文学语言,让这个民族第一次清晰地听见了自己的声音。我记得在莫斯科的地铁里,常看见年轻人捧着《叶甫盖尼·奥涅金》轻声诵读,那种专注的神情仿佛在与祖先对话。

这些作品构建了俄罗斯人共同的文化记忆。《战争与和平》中博尔孔斯基家族的故事,已经成为理解俄罗斯贵族精神的必修课。而《罪与罚》里拉斯柯尼科夫的内心挣扎,则让全世界看到了俄罗斯知识分子特有的精神深度。这些人物和故事汇集成一面巨大的镜子,让俄罗斯人能够从中辨认自己的面容。

对世界文学的现实主义贡献

当这些俄罗斯文学作品越过国境,它们带给世界文坛的是一场静悄悄的革命。那种将整个社会纳入视野的宏大叙事,那种对人物内心世界的精细刻画,都刷新了人们对小说可能性的认知。法国作家福楼拜读完《战争与和平》后感叹,他看到了“一种全新的小说艺术”。

陀思妥耶夫斯基对犯罪心理的探索,直接影响了后来的现代主义文学。他笔下那些在善恶边界徘徊的灵魂,打破了传统小说中人物非黑即白的简单设定。而契诃夫的短篇小说,则教会了世界如何在不完美的日常生活中发现诗意。这些俄罗斯作家用他们的笔,重新定义了什么是真实。

当代俄罗斯社会的文化基因

走在今天的俄罗斯街头,你依然能感受到这些文学经典留下的深刻印记。书店最显眼的位置永远留给19世纪的大师们,剧院里《三姐妹》的演出总能收获满场观众的叹息。这些作品已经融入俄罗斯人的血液,成为他们理解世界的基本方式。

我认识一位莫斯科的中学教师,她说每年教《当代英雄》时,学生们总能在毕巧林身上找到自己的影子。这种跨越时空的共鸣令人惊讶——一个半世纪前塑造的人物,依然能照见当代青年的精神困境。这些文学经典就像遗传密码,在每一代俄罗斯人身上重复表达。

这些书籍的影响力如此持久,因为它们触及了人类永恒的命题:爱、死亡、信仰、自由。它们既是俄罗斯的,也是全人类的。当你合上书页,那些人物和故事不会就此消失,它们会在你的记忆里继续生长,成为你理解这个世界的新坐标。