生活百科知识大全书籍:解决日常难题的实用指南,让生活更轻松快乐

翻开一本厚实的生活百科,仿佛打开了一个装满生活智慧的工具箱。这类书籍总能给我一种安心的感觉——无论遇到什么生活难题,总能在这里找到参考答案。

生活百科书籍的定义与价值

生活百科书籍就像一位经验丰富的长辈,把散落在生活各个角落的实用知识系统整理起来。它们不追求高深理论,专注解决日常实际问题。从烹饪窍门到家居维修,从健康管理到理财规划,这些书籍把专业领域知识转化成普通人能理解的语言。

记得刚独立生活时,我面对突发的水管漏水完全手足无措。后来在一本生活百科里找到详细图解,跟着步骤居然自己修好了。那种成就感让我意识到,这类书籍提供的不仅是知识,更是独立应对生活挑战的能力。

生活百科书籍的发展历程

早期的生活指南多局限于单一领域,比如农事指导或家政手册。随着社会发展,人们需要更全面的生活指导,综合性的生活百科应运而生。上世纪的家庭百科全书通常厚重如砖,内容偏重传统技能传承。

数字化浪潮改变了知识传播方式。现在的读者既需要经典的生活智慧,也渴望了解最新的科技应用。这种需求变化推动生活百科不断进化,从纸质版到电子版,从静态知识到动态更新。

现代生活百科书籍的特点

翻开新近出版的生活百科,你会发现它们更加贴近当下生活场景。内容编排采用模块化设计,方便快速查找需要的信息。语言风格也更轻松易懂,配图精美直观,让阅读变成享受。

现代生活百科特别注重实用性验证。很多作者会组建读者社群,收集反馈后持续优化内容。这种互动模式让书籍内容始终与读者需求同步更新。

电子版生活百科还增加了视频演示和在线问答功能。遇到不明白的步骤,扫描二维码就能观看详细操作视频。这种立体化的知识呈现方式,大大降低了学习门槛。

生活百科书籍正在从“知道什么”向“如何做得更好”转变。它们不再仅仅是知识仓库,更像是一位随时待命的生活顾问。

打开一本生活百科,就像走进一个精心整理的生活杂货铺。每个货架都摆放着不同领域的实用智慧,随手可取,随时能用。这种分类不是随意的堆砌,而是经过深思熟虑的知识架构。

健康养生类知识内容

健康板块往往是读者最先翻阅的部分。这里不仅收录了基础的医学常识,更注重日常保健的可行性方案。从科学饮食搭配到居家运动指导,从常见症状识别到应急处理步骤,内容既专业又接地气。

我母亲去年查出高血压后,我们就是通过一本生活百科学会了低盐烹饪的技巧。书中详细列出了各种调味品的替代方案,连具体的克数都标注清楚。这种细致入微的指导,比单纯说“少吃盐”要实用得多。

现代健康类内容还特别关注心理健康。压力管理、睡眠改善、情绪调节这些主题越来越受到重视。知识呈现方式也从说教式转变为陪伴式,读起来更像是在与一位懂医的朋友聊天。

家庭生活实用技巧

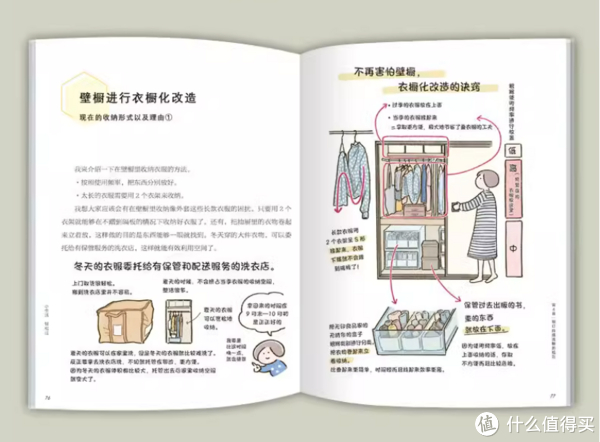

这个板块堪称生活小窍门的宝库。厨房里的食材保存妙招,客厅的收纳整理术,卫生间的清洁秘诀,每个角落都有对应的解决方案。这些内容往往来自长期的生活实践积累,经过反复验证确实有效。

记得有次家里的羊毛衫缩水,按照书里的方法用护发素浸泡后轻轻拉伸,居然真的恢复了原状。这种惊喜时刻让我意识到,生活中很多看似无解的问题,其实早有现成的答案。

现代家庭生活类内容还融入了智能家居的应用指导。如何选择适合自己的扫地机器人,怎样设置智能照明系统,这些新兴的生活需求都能找到对应的解读。

社交礼仪与人际关系

这个部分帮助读者在不同场合都能表现得体。从基本的餐桌礼仪到商务往来规范,从邻里相处之道到亲友交往分寸,内容覆盖各种社交场景。特别值得一提的是,现代礼仪类内容不再强调刻板的规矩,而是注重真诚与尊重的表达。

书中会教你如何优雅地拒绝不必要的邀约,怎样得体地表达不同意见。这些软技能的提升,往往能让日常生活更加顺畅。人际交往中的很多困扰,其实都源于对基本规则的不了解。

理财投资与消费指南

理财板块从最基础的记账方法讲起,逐步深入到资产配置、风险管理的专业领域。内容设计考虑到了不同收入阶层的需求,既有适合工薪族的储蓄计划,也有针对高净值人士的投资建议。

消费指南部分特别实用,教你识别商家的营销套路,做出理性的购买决策。比如如何看懂食品标签的真实含义,怎样比较不同渠道的商品价格,这些知识能帮你在消费时少花冤枉钱。

我特别喜欢书中关于“隐形消费”的解析部分。它提醒我们注意那些容易被忽略的持续性支出,比如各种会员订阅、外卖包装费等。这些小额消费累积起来,往往比一次大额购物更耗钱。

生活百科的内容分类就像一张精细的生活地图,每个板块都指向特定的生活场景。这种系统化的知识整理,让我们在面对复杂生活时能快速找到需要的指引。

走进书店的生活百科区域,总会被琳琅满目的选择弄得眼花缭乱。每本书都声称能解决生活中的各种难题,但哪些真正值得带回家?挑选生活百科书其实是个技术活,就像寻找一位可靠的生活顾问。

经典生活百科书籍介绍

有些书籍经得起时间考验,成为几代人共同的生活记忆。《家庭生活宝典》就是这样一本常青树,从1980年代出版至今已经修订再版十余次。它的魅力在于内容的全面性和实用性,从腌菜制作到家具维修,几乎囊括了传统家居生活的方方面面。

另一本不得不提的是《生活小窍门大全》,这本书的特色在于每个技巧都经过民间智慧验证。记得我祖母那本已经翻得卷边的版本,书页间还夹着她手写的补充笔记。这种代际传承的使用痕迹,或许就是经典最好的证明。

《礼仪的力量》在社交类百科中占据特殊地位。它不像某些礼仪书那样刻板教条,而是深入探讨礼仪背后的文化逻辑。书中关于“如何得体地表达歉意”的章节让我印象深刻——原来真诚的道歉需要包含这么多细微的考量。

现代实用生活百科推荐

数字时代的生活百科呈现出新的面貌。《极简生活指南》抓住了现代人追求效率的心理,每个解决方案都力求用最少步骤达到最佳效果。书中关于“十分钟快速整理法”的部分,确实帮我度过了好几次临时的客人到访。

《智能家居生活手册》则是完全新时代的产物。从选择智能门锁到设置自动化场景,内容紧跟科技发展步伐。特别欣赏书中对隐私保护问题的重视,这在同类书籍中很少见到。

《都市生存手册》针对城市居民的特殊需求编写。如何选择通勤路线最省时,怎样在有限空间实现最大收纳,这些内容直击都市生活的痛点。书中关于“应急物资储备”的建议,在去年小区临时封控时帮了大忙。

不同年龄段适用书籍推荐

生活百科的选择应该考虑人生阶段的需求差异。给年轻人推荐《独立生活第一课》,内容覆盖从租房合同到基础烹饪的过渡期必备技能。书中关于“预算管理”的章节用具体案例说话,比单纯说教更有说服力。

中年人可能会更青睐《家庭管理全攻略》,这本书在子女教育、老人照护、职业发展间寻找平衡点。其中“时间块管理法”让我重新审视自己的日程安排,原来碎片时间也能产生可观效益。

银发族则适合《乐龄生活指南》,内容侧重健康管理和退休规划。书中关于“适老化改造”的建议非常实用,从卫生间防滑到家具高度调整,细节考虑得很周到。

电子版与纸质版选择建议

电子版生活百科的优势显而易见——随时更新、便于检索、携带方便。我在手机里常备几本电子百科,遇到问题立即查询。但这种便利性也可能成为缺点,碎片化的阅读很难形成系统认知。

纸质书提供的是完全不同的阅读体验。书页间的批注、折角标记的都是个人生活轨迹。我那本《家庭医疗手册》里,不同颜色的笔迹记录着孩子成长过程中的各种健康问题,这些痕迹本身就成了独特的家庭档案。

其实最理想的方式可能是两者结合。电子版用于快速查询,纸质版用于深度阅读。很多出版社现在提供捆绑购买优惠,这个方案确实兼顾了实用与情怀。

选择生活百科就像选择生活伴侣,合适的才是最好的。每本书都带着作者对生活的理解与期待,等待在某个读者的日常生活中找到共鸣。

翻开一本厚实的生活百科,有时会让人产生面对知识海洋的无力感。那么多章节,那么多知识点,从哪里开始才不至于淹没在信息洪流中?阅读生活百科需要特别的策略,它不像小说可以一气呵成,也不像教科书必须按部就班。

系统学习与碎片化阅读

生活百科的阅读可以采取双轨制。系统学习适合那些需要深入掌握的领域,比如家庭急救或财务规划。我会专门安排周末的整块时间,配着笔记本慢慢啃这些章节。上周刚系统学习了《家庭医疗手册》的急救部分,还特意做了几张便签贴在药箱上。

碎片化阅读则更适合随手翻阅。等公交的十分钟可以读两个生活小技巧,睡前翻几页社交礼仪。这种阅读不追求立即掌握,而是在重复接触中慢慢吸收。我的厨房里就常备一本食谱百科,做饭间隙瞥一眼,日积月累也学会了不少烹饪诀窍。

关键在于区分知识的性质。核心生存技能需要系统学习,而生活小窍门完全可以通过碎片时间积累。这种弹性让百科阅读变得可持续,不会因为压力过大而半途而废。

知识点的实践应用

读生活百科最忌讳的就是纸上谈兵。每个周末我都会从书中挑选两三个技巧进行实践验证。上个月尝试了《家居维修指南》里的水龙头修理方法,虽然第一次弄得满身是水,但成功后的成就感无可替代。

实践过程中经常会有意外发现。书上说用小苏打清洁烤箱效果很好,实际操作时我发现配合柠檬汁效果更佳。这些个性化的改进让书中的知识真正变成了自己的经验。

建立“实践笔记”是个好习惯。我在每本生活百科的扉页都留出几页,记录每个尝试过的方法和心得体会。这些笔记逐渐形成了属于我个人的生活智慧库,比原书更有参考价值。

建立个人知识体系

生活百科的知识需要重新编织才能融入个人生活。我习惯用思维导图把不同书籍的相关内容串联起来。比如把五本书里关于“时间管理”的章节整合成自己的系统,去芜存菁后形成专属方案。

这个过程中会发现知识的关联性。《极简生活》里的收纳原则和《家庭理财》中的消费观念居然可以互相印证。这种跨领域的洞察往往能带来更深的理解,让知识网络更加牢固。

定期整理知识体系很重要。每个季度我会回顾笔记,剔除过时的方法,补充新的发现。这个习惯让我避免被陈旧知识束缚,始终保持认知的更新。

持续更新与补充知识

生活智慧永远在进化,昨天的妙招可能明天就过时了。我订阅了几个生活类播客,经常能听到对传统知识的更新解读。听到有意思的观点就会去查阅最新的书籍验证,这个过程让知识保持鲜活。

参加线下工作坊也是不错的补充。去年参加的食品保存课程,更新了我对《家庭烹饪百科》中很多传统方法的认识。面对面的交流能获得书本无法提供的实操细节。

最有趣的更新来自日常生活。邻居分享的阳台种植经验,同事演示的办公桌整理技巧,这些活的知识与书本内容相互印证,让学习变成了一场永不结束的探险。

读生活百科最终是为了活得更好。当书中的知识开始自然地融入日常选择,当面对生活难题时能从容地调动所学,这些厚厚的书籍就完成了它们的使命。知识只有在使用中才获得生命,而生活本身就是最精彩的实践课堂。

那本翻得起毛边的生活百科还躺在厨房料理台上。油渍斑驳的书页间,藏着让普通日子发光的秘密。知识从纸面跃入生活的瞬间,就像给黑白照片上色——世界突然变得鲜活起来。

提升生活品质的实用技巧

上周三晚上,水管突然漏水。要是在以前,我肯定手忙脚乱地找维修电话。但这次不同,那本《家庭应急手册》里的图解清晰浮现。关闭总阀、检查垫圈、临时修补,动作虽然生疏却有条不紊。当水滴停止的那一刻,感受到的不仅是解决问题的轻松,还有一种掌控生活的踏实感。

生活品质的提升往往来自这些微小改变。按照《家居整理艺术》里的“五分钟原则”,每天花五分钟整理一个角落。一个月后,玄关不再堆满杂物,早晨出门时心情都明亮几分。这些小技巧像生活的调味料,不昂贵却让日常变得有滋有味。

最让我惊喜的是饮食改善。照着《时令食材指南》调整采购清单后,餐桌上的色彩丰富起来。春天多吃嫩芽,夏天偏爱瓜果,顺应自然节律的饮食让身体都轻盈许多。这些知识带来的改变润物无声,却在日复一日中积累成可观的生活质量提升。

解决日常问题的知识应用

上周邻居送来一篮杏子,熟透的果实眼看就要浪费。突然想起《食物保存大全》里的糖渍方法,照着步骤操作,三天后得到了两罐晶莹的杏酱。这种即学即用的满足感,比任何理论都让人印象深刻。

生活百科最迷人的地方在于它的即时反馈。孩子衣服上沾了颜料,翻到《去污妙招100例》中的酒精溶解法,一试即灵。冰箱有异味,按照书上的小苏打吸附法,第二天开门就是清新空气。每个成功应用的知识点都在强化一个信念:生活中的难题总有解决办法。

有些应用需要点创意组合。去年冬天暖气不足,结合《节能手册》的密封方法和《手工制作指南》的窗帘改造,做出了保温效果极佳的厚窗帘。这种跨章节的知识融合,往往能产生意想不到的解决方案。

培养良好生活习惯

记得刚开始尝试《晨间仪式》里的起床流程时,总觉得刻意又别扭。坚持三周后,才发现这些微小习惯的魔力。现在每天自然醒来的第一件事是喝温水、做五分钟伸展,这个简单仪式让整天都充满能量。

生活习惯的培养需要循序渐进。《时间管理实践》建议从最容易的习惯开始。我先养成了睡前整理次日衣物的习惯,等这个动作变成自动反应后,再添加新的项目。这种渐进式改变不会造成负担,反而让每个新习惯都扎得更稳。

最有趣的是习惯间的连锁反应。整理习惯让我发现衣柜里有多少从未穿过的衣服,进而开始实践《极简生活》的购物原则。一个习惯带动另一个习惯,生活就在这种正向循环中悄然优化。

生活百科知识的长期价值

五年前在《家庭理财入门》里学到的复利概念,当时只觉得是个数学公式。直到最近整理旧账本,才发现坚持小额定期投资带来的积累如此可观。有些知识的价值需要时间发酵,它们像种子,在生活的土壤里慢慢生长。

这些知识最终会内化成一种直觉。面对选择时,脑海里会自动浮现相关的原则和案例。去年换工作时,就用《职业规划指南》里的决策矩阵做了分析。知识已经变成思维的底色,在需要时自然浮现。

最珍贵的或许是知识带来的从容。当你知道如何处理常见家居问题,懂得如何维护身体健康,了解如何管理财务时,生活的不确定性就大大降低。这种踏实感,是生活百科给予的最美礼物。

合上书本,知识的故事才刚刚开始。每个被应用的技巧,每个被培养的习惯,都在书写属于自己的生活百科。而最好的版本,永远是你正在经历的这个。