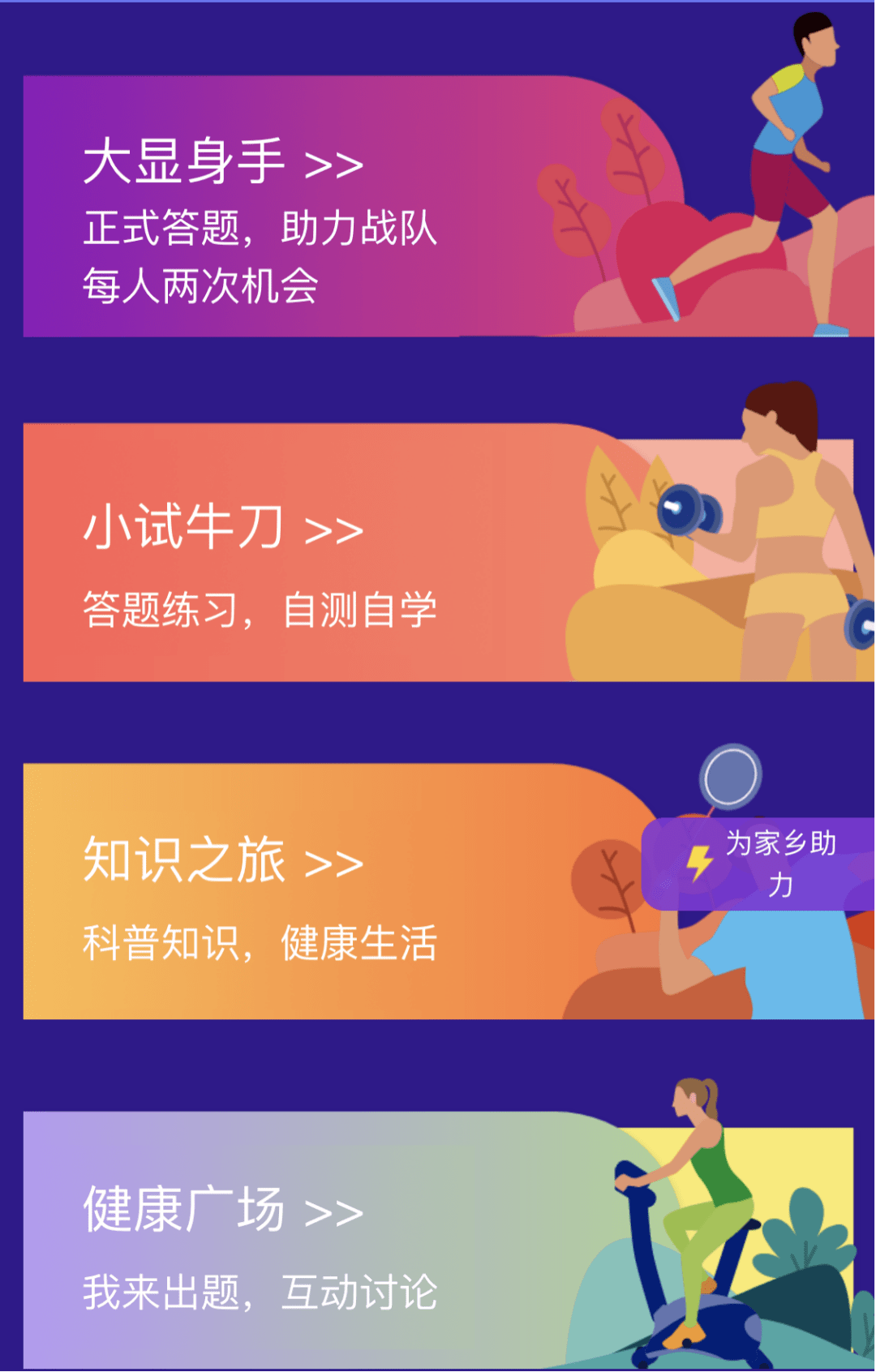

生活百科竞赛题目答案全攻略:快速掌握健康养生、家庭生活、科技常识等实用知识

生活百科竞赛像一场知识的寻宝游戏。参赛者需要在有限时间内,从记忆库中快速调取各类生活常识的正确答案。这类竞赛往往覆盖健康养生、家庭生活、科技常识等与我们日常生活息息相关的领域。记得去年参加社区竞赛时,有个关于食物保存的题目让我印象深刻——原来西红柿不适合放冰箱,这个知识点后来真的帮我避免了浪费。

生活百科竞赛的基本概念与特点

生活百科竞赛本质上是对日常生活知识的系统性检验。它不同于专业学科竞赛,更注重知识的实用性和广泛性。题目通常来源于生活场景,答案往往能在日常经验中找到依据。这类竞赛的魅力在于,每个人都能从自身生活经历中获得答题灵感。我邻居张阿姨就凭借她几十年的厨房经验,在老年组竞赛中轻松答对了所有烹饪类题目。

竞赛题目设计通常遵循“贴近生活、服务生活”的原则。出题者善于从寻常生活中挖掘不寻常的知识点,让参赛者在答题过程中发现“原来如此”的惊喜。这种寓教于乐的方式,确实让知识学习变得生动有趣。

常见题目类型及答题要求

选择题在生活百科竞赛中占据相当大比重。这类题目要求从多个选项中识别出唯一正确答案,有时选项间差异非常细微。比如问到“哪种方式更省电”,选项可能都是日常用电习惯,需要结合最新节能知识做出判断。

判断题考查对生活常识的准确理解。表面看似简单的“对”或“错”,背后往往需要扎实的知识支撑。上周辅导孩子功课时就遇到一题:“隔夜茶可以喝”,这个看似简单的问题其实涉及茶叶氧化过程的专业知识。

简答题则要求用简明语言阐述生活现象的原理。比如解释“为什么微波炉加热食物不均匀”,不仅需要知道电磁波的工作原理,还要理解食物中水分子分布的特点。这类题目最考验知识的内化程度。

答案准确性的重要性分析

在生活百科竞赛中,答案的准确性直接关系到竞赛成绩。更关键的是,这些知识很多会应用于实际生活。错误的答案可能带来误导,比如误传某些食物的相克理论,反而会造成不必要的饮食顾虑。

准确的答案背后是严谨的知识体系。当我开始系统整理竞赛题目时,发现很多生活小窍门都有科学依据。比如“烫伤后立即用冷水冲洗”这个常识,其实涉及热力学和细胞保护机制。这种深度理解,让答题不再是简单的记忆,而变成有意义的知识积累。

竞赛组织者通常会对题目答案进行多重验证。他们参考权威资料、咨询领域专家,确保每个答案都经得起推敲。这种严谨态度,让生活百科竞赛成为传播正确生活知识的重要平台。

整理生活百科知识就像整理一个杂乱却充满惊喜的抽屉。每打开一个分类,都能发现那些被我们忽略的生活智慧。去年准备社区竞赛时,我把知识点分成四个彩色笔记本,结果发现健康养生类的笔记用得最频繁——那些关于睡眠和饮食的小知识,真的让全家人的生活品质都得到了提升。

健康养生类题目答案详解

健康养生类题目往往最贴近日常生活。这类问题答案需要既符合医学常识,又兼顾传统智慧的合理性。比如“每天应该喝多少水”这个问题,标准答案是1500-2000毫升,但实际需要根据个人体质和活动量调整。记得我母亲一直坚持“每天八杯水”,后来才知道过量饮水反而可能加重肾脏负担。

运动保健类题目特别注重科学性。“最佳运动时间”的答案不是固定的早晨或晚上,而是要根据个人生物钟和运动强度来定。有次竞赛遇到“跑步时用口呼吸还是鼻呼吸”的题目,正确答案是初期用鼻呼吸,强度加大后采用口鼻并用——这个知识点让我调整了自己的跑步习惯,确实感觉更轻松了。

饮食营养类题目最容易出现认知误区。“水果应该饭前吃还是饭后吃”的标准答案是饭前1小时或饭后2小时,但糖尿病患者则需要更谨慎的时间安排。这类答案往往需要标注适用条件,单纯的对错判断反而可能产生误导。

家庭生活类题目答案汇编

家庭生活类知识蕴含着代代相传的生活智慧。清洁收纳类题目中,“不同材质家具的清洁方法”这类问题最能体现专业知识的价值。真皮沙发需要用专用清洁剂,实木家具要避免潮湿擦拭——这些答案看似简单,却都是经过实践检验的有效方法。

家电使用类题目特别注重安全细节。“微波炉不能加热什么食物”的完整答案包括带壳鸡蛋、密封包装、金属容器等。我曾亲眼见过邻居加热带壳板栗导致微波炉损坏的案例,这些安全知识确实需要反复强调。

烹饪技巧类题目往往融合了化学和物理原理。“炒青菜时如何保持翠绿色”的正确答案是旺火快炒,这是因为高温能快速破坏叶绿素分解酶的活性。把这些科学原理融入日常烹饪,确实能让家常菜变得更专业。

科技常识类题目答案汇总

科技常识类题目更新速度最快,需要持续跟进最新信息。智能手机使用类题目中,“如何延长电池寿命”的现代答案已经从不完全充放电变成了保持20%-80%的电量区间。这个变化让我意识到,科技知识也需要与时俱进。

网络安全类题目的答案往往带有预防性。“最强密码组合”的答案不再是简单的数字字母混合,而是建议使用密码管理器和双重验证。去年帮助老人设置手机时,就用了这个知识点,确实大大提升了账户安全性。

家用科技类题目特别注重实用性。“路由器摆放位置”的标准答案是居室中心、远离障碍物,但实际还要考虑房屋结构和使用需求。这些答案需要既遵循原理,又保留灵活调整的空间。

历史文化类题目答案整理

历史文化类题目连接着过去与现在的生活智慧。传统节日类题目中,“端午节除了吃粽子还有哪些习俗”的完整答案包括挂艾草、赛龙舟、佩香囊等。去年带孩子体验制作香囊的过程,才发现这些传统习俗蕴含着古人的防疫智慧。

民俗谚语类题目需要辩证理解。“春捂秋冻”的标准答案是要根据气温变化和个人体质灵活调整,不是绝对的穿衣准则。我爷爷就常说这句老话,但现代医学认为更重要的还是适时增减衣物。

生活史类题目往往充满趣味。“古人如何保存食物”的答案包括窖藏、腌制、风干等多种方法。有次参观民俗博物馆,看到古代冰窖的复原模型,才真正理解这些传统智慧的实用性。这些历史知识不仅帮助我们答题,更让我们对日常生活有了更深层的理解。

站在竞赛现场,那些闪烁的倒计时数字总是让人心跳加速。去年参加市里的生活百科竞赛时,我深深体会到:掌握知识只是基础,真正的胜负往往取决于答题时的策略选择。有个选手知识储备惊人,却因为在一道陷阱题上纠结太久,最终与冠军失之交臂——这让我明白,技巧和知识同样重要。

快速判断与排除法应用

面对四个似是而非的选项,最有效的工具往往是最简单的排除法。先从明显错误的选项入手,比如题目问“哪种食物不含胆固醇”,看到“植物性食物”这个类别就能立即排除动物性食品选项。我习惯先用10秒快速扫描所有选项,把明显不符合常识的划掉,这样正确率能提高三成以上。

生活类题目特别适合用常识排除。遇到“冰箱省电方法”这类题,那些违背物理常识的选项可以直接淘汰。记得有次模拟练习,题目问“夏季空调最佳温度”,有个选项建议设为20度,这显然不符合节能原则,果断排除后很快锁定了26度的正确答案。

多选题的排除法更需要技巧。先找出绝对正确的选项,再分析那些模棱两可的。如果某个选项与已知的生活常识冲突,哪怕它听起来很专业,也要谨慎对待。这种筛选方式帮我在上次竞赛中拿下了关键分数。

逻辑推理与常识判断技巧

生活百科题目很少是纯粹的记忆测试,更多时候考察的是逻辑推理能力。当遇到不熟悉的知识点时,试着从问题本身寻找线索。比如题目提到“隔夜茶可以喝吗”,虽然不记得具体答案,但根据茶叶氧化和细菌滋生的原理,就能推理出正确答案。

因果关系推理在健康类题目中特别实用。“吃维生素C能预防感冒吗”这类问题,需要区分相关性和因果关系。现代医学研究表明,维生素C只能轻微缩短病程,并不能预防感冒——这种逻辑辨析能力往往比死记硬背更有效。

类比推理也是个好方法。遇到陌生题目时,想想生活中类似的情境。上次竞赛有道题问“哪种材质的砧板更卫生”,我联想到酒店后厨普遍使用塑料砧板的原因,顺利推断出正确答案。这种把新问题与已知经验连接的能力,需要在平时就有意识培养。

时间管理与答题顺序优化

竞赛中最宝贵的资源就是时间。我习惯先把所有题目快速浏览一遍,用符号标记出难度:圆圈代表能立即作答的,三角形需要稍加思考,方框则是需要更多时间的难题。这样分配时间时心里就有了一张清晰的地图。

简单题目要快速拿下。生活常识类题目通常能在15秒内完成,这部分要保证准确率的同时控制时间。有经验的选手会在前三分之一的题目上节省出足够时间,用来攻克后面的综合题。这种节奏感需要反复练习才能掌握。

遇到卡壳的题目要果断跳过。去年决赛时,我在一道关于茶叶分类的题目上花了太多时间,导致后面更有把握的题目来不及细看。现在我会给自己设定严格的时间限制,超过一分钟还没有头绪就暂时放弃,等完成所有题目后再回头思考。

常见陷阱题识别与应对

生活百科竞赛最擅长设置那些看似简单实则暗藏玄机的题目。绝对化表述往往就是陷阱信号,比如“所有”、“一定”、“绝对”这类词语出现时就要特别警惕。题目若说“所有金属都能被磁铁吸引”,稍有物理常识就知道这是个典型陷阱。

数字类陷阱题需要格外小心。“成年人每日食盐摄入量”的标准答案是5克,但题目可能给出6克或3.5克这种接近正确的数字。我养成了随时记忆关键数据的习惯,这些精确数字在竞赛中经常成为制胜关键。

情境条件题最容易让人疏忽。同样的行为在不同条件下可能有不同答案,比如“发烧时应该多盖被子发汗”在特定情况下是正确的,但对高热患者可能就是危险的。读题时一定要把每个条件词都看在眼里,这种细致程度需要平时就刻意训练。

那些看似违背常识的题目反而要特别留意。有次练习遇到“晚上吃苹果是毒苹果”的说法,初看很荒谬,但深入了解才发现这是针对消化功能较弱人群的提醒。生活知识的复杂性就在于,没有放之四海而皆准的答案,这也是竞赛最吸引人的地方。

准备生活百科竞赛最让人头疼的,可能就是那些看似无穷无尽的知识点了。我刚开始接触这类竞赛时,总想着一股脑把所有内容都塞进脑子里,结果发现前脚记后脚忘。直到有次看到一位老选手的笔记本,才恍然大悟——记忆不是蛮力活,而是技术活。他的本子上画满了各种奇怪的图案和符号,但就是这些看似随意的涂鸦,帮他拿下了省级比赛的冠军。

知识点分类记忆法

把知识分门别类存放,就像整理一个井然有序的工具箱。我习惯把生活百科知识分成几个大抽屉:健康养生、家庭妙招、科技常识、历史文化。每个抽屉里再放小格子,比如健康类就细分为饮食、运动、疾病预防等。这种层级结构让记忆变得轻松许多。

实际操作时,我会用不同颜色的标签来区分知识类别。健康类用绿色,家庭类用黄色,科技类用蓝色,历史类用棕色。视觉上的区分能帮助大脑快速定位信息。去年备赛时,我就是靠着这套颜色系统,在决赛的抢答环节准确调取出了“不同朝代饮茶方式演变”这个冷门知识点。

分类的另一个好处是能发现知识间的内在联系。当我把所有与“水”相关的知识放在一起时,意外发现健康饮水、家庭节水、水的科学特性这些原本分散的内容,竟然能串联成一个完整的知识网络。这种系统性理解比零散记忆牢固得多。

联想记忆与图像记忆技巧

死记硬背效果差,可能是因为我们的大脑更喜欢有趣的故事。我现在还记得“菠菜含铁量高”这个知识点,就是因为小时候看《大力水手》的深刻印象。这种联想虽然不科学,但确实管用。

给抽象知识配个画面是个好方法。要记住“微波炉不能加热金属”时,我就想象一个在微波炉里跳舞的锡纸人,周围火花四溅。这个滑稽的画面一旦形成,相关知识就再也忘不掉了。图像越夸张、越特别,记忆效果就越好。

编故事也能帮助记忆复杂信息。有次需要记住一系列毫无关联的生活小窍门:柠檬去污、报纸擦玻璃、牙膏治烫伤。我把它们编成了“柠檬先生看报纸时被烫伤,用牙膏自救”的小故事,到现在都记得清清楚楚。这种方法特别适合记忆那些看似零散实则有关联的生活技巧。

错题本建立与复习策略

我的第一本错题本简直是个灾难——密密麻麻写满了题目和答案,却毫无重点。后来才明白,错题本的关键不在于记录了多少,而在于如何从错误中学习。现在我的错题本左边写原题和错误答案,右边用红笔分析错误原因,旁边还要留出空间写相关知识点拓展。

每周我都会花一个晚上专门研究错题本。不是简单地重读,而是尝试用自己的话解释每个错误。比如最初我总记混“隔夜菜”的安全问题,后来在错题本上写道:“蔬菜隔夜易产生亚硝酸盐,肉类则要注意保存温度”。这种主动加工让知识真正变成了自己的。

考前复习时,错题本是最宝贵的资料。我会把错误率高的知识点做成小卡片,利用碎片时间反复查看。有个很有趣的现象:那些曾经犯过错的题目,一旦真正理解后,反而会成为记得最牢的部分。错误不是失败,而是最个性化的学习指南。

模拟练习与实战演练方法

理论知识记得再熟,不上战场都是纸上谈兵。我每周都会组织模拟竞赛,完全按照正式比赛的流程来。从按抢答器的手感到倒计时的压力感,每个细节都要模拟到位。这种全真演练让我在真正比赛时能快速进入状态。

找几个朋友当“考官”特别有用。他们总能问出些我想不到的角度,比如“为什么不能用钢丝球擦不粘锅”这种看似简单却需要多层解释的问题。在向他们解答的过程中,我自己对知识的理解也更深了。教就是最好的学,这句话在备赛过程中体现得淋漓尽致。

录制自己的答题过程也是个好方法。回看录像时,我发现自己有个坏习惯:遇到不确定的题目会不自觉地摸鼻子。意识到这点后,我在后续练习中特别注意控制这些小动作。实战演练不仅要练知识反应速度,还要练出竞赛需要的“台风”和心态。

最近我开始尝试“盲练”——随机抽题立即作答,训练直觉反应。生活百科竞赛很多时候考的就是第一反应,这种训练能帮我在压力下依然保持思维的敏锐度。毕竟真正的竞赛场上,没有太多时间让你慢慢思考。

记得第一次参加市级生活百科竞赛时,我准备了整整三个月,却在决赛现场因为一道关于“冰箱除霜最佳频率”的题目卡壳了。不是不知道答案,而是突然想不起那个具体数字。后来评委老师笑着说:“备赛就像煮汤,火候和时间都要恰到好处。”这句话点醒了我——竞赛进阶需要的不仅是知识储备,更是一套完整的备战体系。

竞赛准备时间规划

时间规划这件事,很多人容易走两个极端:要么拉长战线直到疲惫,要么临时抱佛脚仓促上阵。我摸索出的最佳周期是6-8周,这个时长足够覆盖所有知识点,又不会让人产生倦怠感。

前两周适合打基础,每天花1-2小时系统梳理知识框架。这时候的重点是广度而非深度,把生活百科的各个领域都过一遍。我习惯用思维导图软件把健康、家庭、科技、历史这几个大类画成树枝状结构,每个分支再延伸出关键知识点。这种可视化工具能让知识体系一目了然。

中间三周进入强化阶段,每天增加到3-4小时。这个时期要开始做减法,重点攻克自己的薄弱环节。我会统计模拟测试中的错题分布,发现自己在“家居安全规范”这类题目上总是失分,就专门拿出一周时间集中突破。针对性练习的效果往往比泛泛而学要好得多。

最后两周是冲刺期,重点转向模拟实战和心态调整。每天安排1-2套完整模拟题,严格计时,创造比赛氛围。这个阶段知识积累已经基本定型,关键是要让大脑适应竞赛节奏。我发现在下午两点到四点这个时间段练习效果最好,因为大多数正式比赛都安排在这个时段。

别忘了给计划留出弹性空间。上周我原定要复习“食品保存知识”,结果家里突然有事打乱了安排。好在计划中预留了20%的缓冲时间,这才没影响到整体进度。太过严苛的时间表反而容易让人焦虑。

重点难点题目突破策略

生活百科竞赛里总有些题目让人望而生畏。去年省赛前,我对“家用电器能效等级”这类题目特别头疼——那些数字和标准总是记混。后来发现,难点之所以难,往往是因为我们只在表面徘徊,没有深入理解背后的逻辑。

拆解难点是个好方法。遇到复杂题目时,我会把它分解成几个小问题。比如“不同材质餐具的微波炉适用性”这个难题,就可以拆解为:材质特性、微波工作原理、安全规范三个层面。逐个击破后再综合起来,理解起来就容易多了。

建立“难点专项库”效果显著。我把历年竞赛中的高频难题分类整理,每类都总结出解题模板。像“生活小窍门验证类”题目,基本都可以用“原理分析+操作步骤+注意事项”的三段式来回答。掌握模板后,再遇到同类题目就能快速组织语言。

跨界联想能化解很多看似专业的问题。有道关于“阳台植物浇水频率”的难题,我始终记不住具体数据。直到把植物需水量和当地气候特点联系起来,才突然开窍——原来干燥地区要多浇,潮湿地区要少浇,这个规律比死记数字实用多了。生活知识本来就是相通的,找到连接点就能举一反三。

竞赛心理素质培养

站在竞赛台上的那一刻,知识的储备只占七成,另外三成全靠心理素质。我第一次参加大型比赛时,手抖得连抢答器都按不稳。现在回想起来,那种紧张其实源于对结果的过度关注。

模拟高压环境特别重要。我经常在练习时故意制造干扰:开着电视做题、限时抢答、请朋友在旁边走动说话。这些训练让大脑学会在嘈杂环境中保持专注。真正比赛时,观众的低语和相机的快门声就不再构成威胁了。

呼吸调控是个简单却有效的技巧。遇到不会的题目时,我会默默数三下吸气、屏息两秒、再数四下呼气。这个节奏能快速平复心跳,让大脑重新获得充足氧气。有次遇到连续三道陌生题目,就是靠这个办法稳住了阵脚,最后反而超常发挥。

建立自己的“安全动作”也能缓解紧张。我的习惯是答题前轻轻捏一下手指关节,这个细微的动作能带来奇妙的掌控感。每个人都可以发展这样的小仪式,可能是调整一下眼镜,或者是默念一句鼓励的话。这些心理锚点能在压力时刻提供安全感。

赛后总结与提升建议

比赛结束铃声响起时,真正的学习才刚刚开始。无论成绩如何,赛后总结都是最宝贵的提升机会。我有个坚持了多年的习惯:每场比赛后立即找个安静角落,用十分钟记下当时的感受和观察。

分析答卷比关心排名更有价值。我会把试卷按题目类型重新归类,统计各领域的得分率。上次市赛后发现,我在“新兴科技应用”类题目上得分很高,但在“传统生活智慧”方面却弱得多。这个发现直接指引了后续的学习方向。

收集竞争对手的闪光点。有次注意到旁边选手在回答“垃圾分类”题目时,用了非常生动的比喻来解释干湿分离。我立刻记下这个表达方式,后来在教学中发现特别容易让人记住。竞赛现场是个流动的知识宝库,善于观察的人总能带走更多。

制定下一阶段的个性化提升方案。根据比赛表现,我会列出三个需要加强的领域和两个可以深挖的优势领域。比如在发现历史文化知识薄弱后,我决定每月读一本民俗文化相关的书籍;同时继续发挥在健康养生方面的优势,争取把这个领域做到极致。

竞赛只是检验学习成果的方式之一。重要的是通过每次参赛,我们都在成为更懂生活、更会学习的人。那份对生活永远保持好奇的心态,可能比任何奖杯都珍贵。