生活百科栏目:打造实用生活指南,解决日常小问题,让生活更轻松

生活百科栏目就像一本会呼吸的生活指南。它不满足于简单罗列知识,而是要将实用信息编织进用户的日常场景中。我见过太多内容创作者在这个领域折戟沉沙——要么过于学术化让人昏昏欲睡,要么太过浅显缺乏价值。真正优秀的生活百科内容,应该像一位经验丰富的朋友在你耳边轻声提醒。

栏目的定位与特色

生活百科栏目的核心定位是“实用”与“亲和”。它不应该端着架子说教,而是蹲下身来与用户平等交流。栏目的特色在于解决那些“不知道问谁”的生活小问题——从如何快速去除冰箱异味,到怎样挑选当季最新鲜的水果。

记得去年我帮父母整理厨房时,就特别希望能有个栏目告诉我不同调味品的正确保存方式。这个经历让我意识到,生活百科最打动人的地方,往往就是这些被忽略的生活细节。

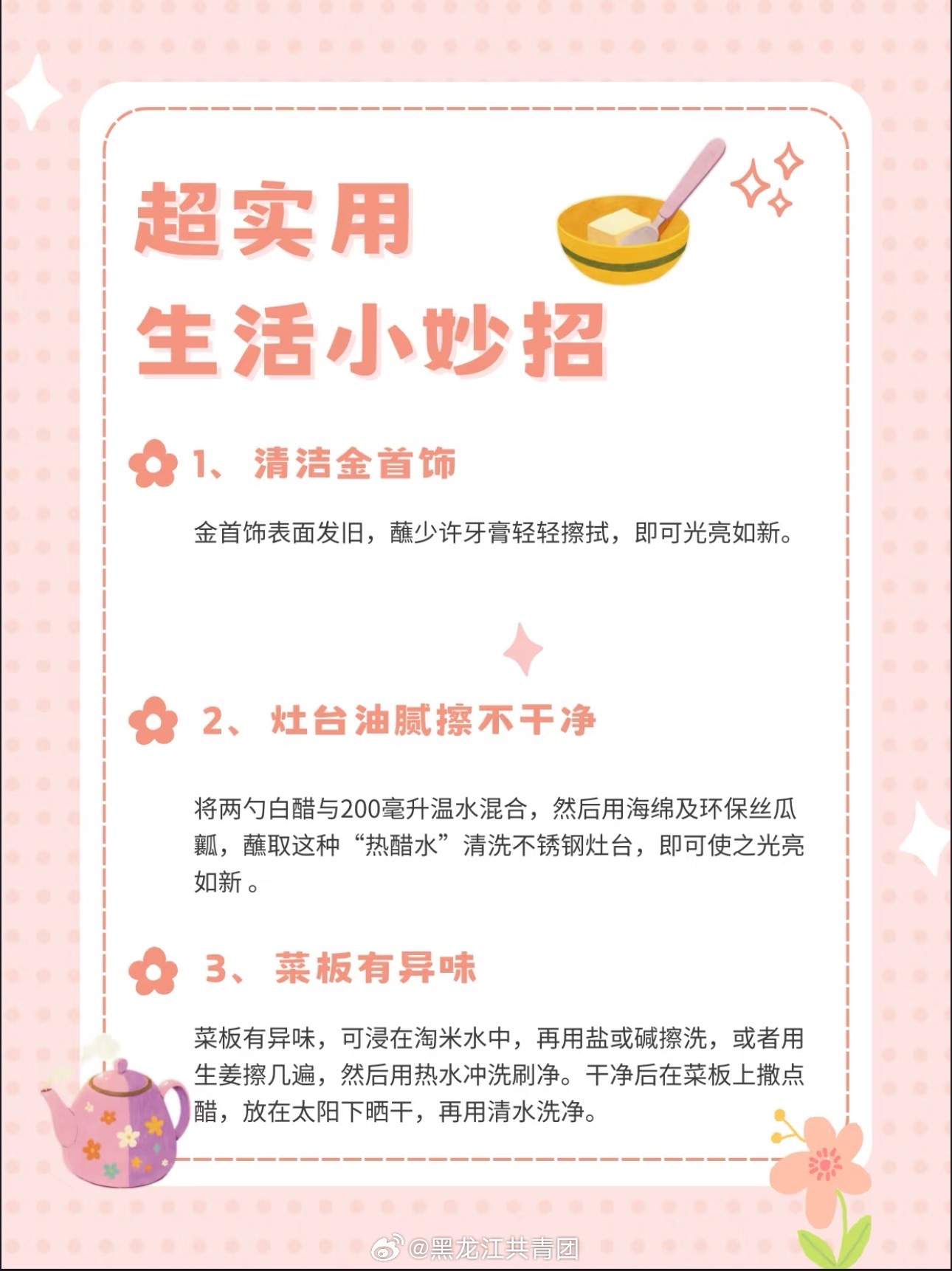

栏目的差异化可以体现在“场景化”解读上。比如在讲解清洁技巧时,不是简单列出步骤,而是还原一个真实的厨房场景,让用户产生“这就是我家厨房”的代入感。

内容选题策略

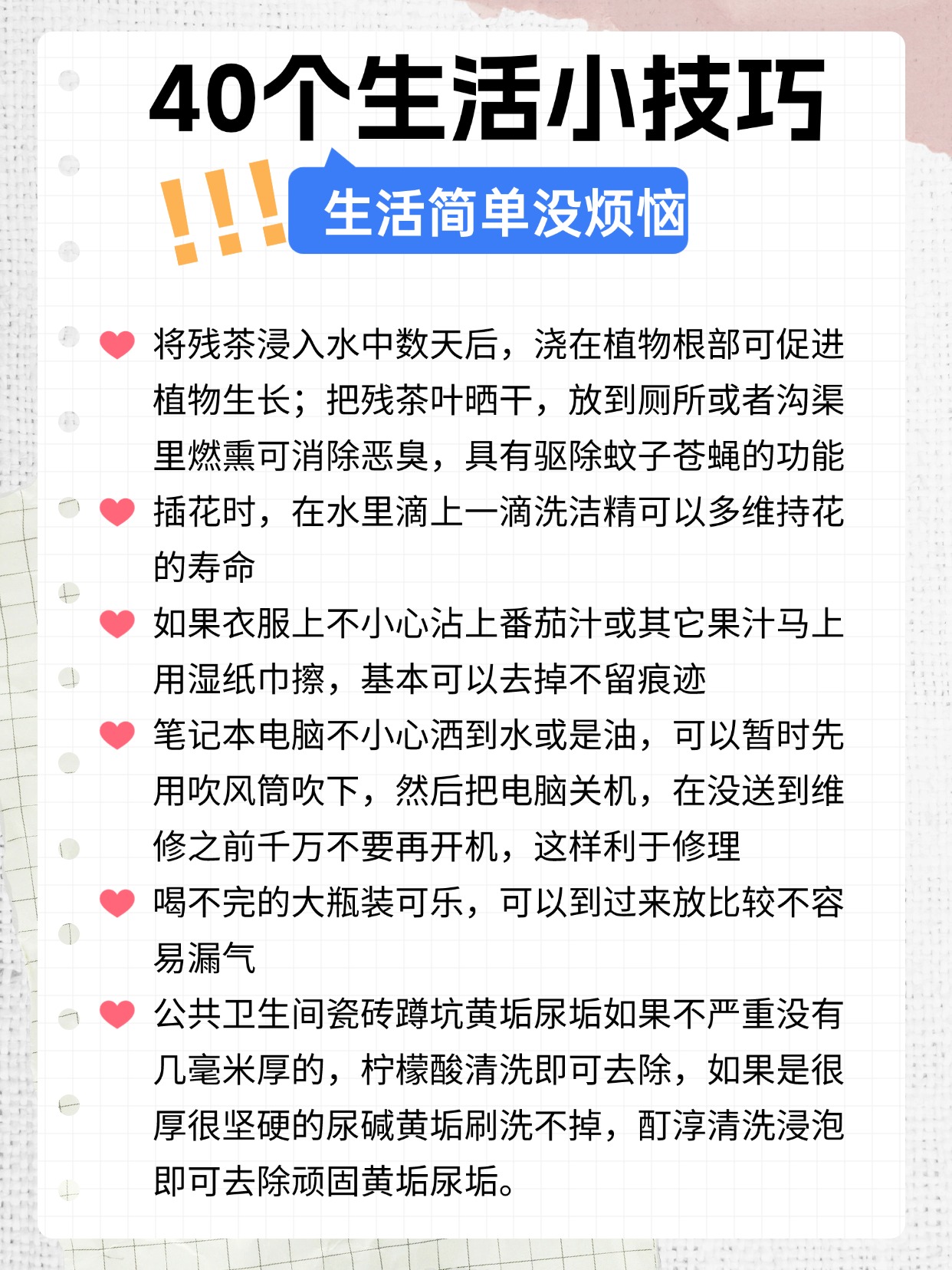

选题要抓住“高频刚需”与“季节热点”两个维度。高频刚需关注那些每天都会遇到的生活场景——早餐搭配、衣物整理、家居清洁;季节热点则跟着节气走,春天讲过敏防护,夏天谈防暑降温,秋天说润燥养生,冬天聊保暖防寒。

我们不妨建立个“生活痛点清单”。通过用户留言、社群讨论持续收集那些让人头疼的小问题。上周就有用户反馈,希望了解不同材质餐具的清洁禁忌——这种具体而微的需求,恰恰是最佳选题来源。

内容深度需要分层设计。简单问题直接给解决方案,复杂话题做成系列专题。比如“家庭急救知识”就可以拆解成烧伤处理、止血方法、心肺复苏等独立单元。

制作流程与质量标准

内容制作要经过“选题论证-资料核实-内容创作-专业审核-用户体验测试”五个环节。特别要重视专业审核这一步——生活类内容最怕传播错误信息。请相关领域的专业人士把关,能有效避免“牙膏美白家具”这类网络谣言的扩散。

质量标准可以用“三个是否”来衡量:信息是否准确可靠,表述是否清晰易懂,方案是否切实可行。去年我们做过一期关于衣物去污的内容,在发布前特意找了五位不同年龄段的用户测试操作步骤,根据反馈调整了三个容易误解的细节。

制作时间也需要合理分配。紧急热点内容保证24小时内响应,常规选题预留3-5天打磨,深度专题则给予至少两周的创作周期。

内容形式与呈现

现代用户对内容的消费习惯越来越碎片化。生活百科需要适配多种呈现形式——1分钟短视频演示操作步骤,图文长文详解原理背景,信息图卡总结关键要点,音频节目满足通勤场景。

我特别喜欢那种“前后对比”的视觉呈现。比如整理衣柜的技巧,用拼图展示凌乱与整洁的强烈对比,这种视觉冲击力远胜千言万语。

互动式内容正在成为新趋势。可以设计“生活小测试”让用户评估自己的生活习惯,或者制作可下载的清单模板。这些互动元素不仅提升参与感,还能自然形成社交分享点。

内容的视觉风格应该保持统一又富有变化。统一的配色和版式塑造品牌识别度,针对不同主题微调视觉元素——美食内容用暖色调,清洁技巧用冷色调,这种细腻的视觉语言能让用户产生微妙的情感共鸣。

做内容最怕的就是自说自话。我见过不少生活类账号,编辑觉得选题特别实用,发布后却反响平平。问题往往出在没有真正理解屏幕另一端的那个人——他们是谁?他们为什么需要这些内容?他们会在什么场景下打开你的内容?

目标受众特征与需求分析

生活百科的核心受众是25-45岁的城市居民。这个群体正处于建立家庭、经营生活的阶段,既关注生活品质,又面临时间碎片化的挑战。他们可能刚搬进新家需要收纳建议,也可能初为父母急需育儿知识。

有意思的是,这个群体内部还有明显的分层。年轻白领更关注“提升效率”类内容——快速早餐方案、通勤穿搭技巧;家庭主妇则对“精打细算”更感兴趣——食材保存妙招、平价清洁剂测评。

记得有次在社群里,一位新手妈妈分享了她如何用栏目里的辅食制作方法,省下了每周购买成品辅食的开支。这种真实反馈让我意识到,用户要的不是花哨的理论,而是能立即改善生活的具体方案。

需求分析要深入到使用场景。早晨通勤时他们需要简短易懂的音频技巧,晚饭后可能有耐心阅读深度解析的图文,周末则更适合观看步骤详细的视频教程。理解这些细微的时空差异,才能让内容真正融入用户的生活节奏。

传播渠道选择与布局

不同平台承载着不同的用户期待。微信公众号适合深度内容的沉淀,抖音快手偏爱直观的视觉演示,小红书则更看重真实的使用体验分享。把同一个内容拆解成不同形态,投放到合适的渠道,效果往往事半功倍。

渠道布局要考虑用户的内容消费习惯。我们在抖音测试过,那些“3秒出效果”的生活技巧视频完播率最高;而在知乎,反而是详细解释原理的长文更受欢迎。这种平台特性的把握,需要持续的数据观察和内容调优。

跨平台的内容要形成互补而非简单重复。短视频展示精彩的结果,图文详解操作步骤,社群则提供个性化的答疑。这种立体化的内容矩阵,能让用户在各个触点都能获得符合预期的体验。

我注意到最近视频号的表现很值得关注。它的社交推荐机制特别适合生活技巧类内容的传播——朋友亲自试验过的妙招,总是比陌生博主的推荐更有说服力。

互动机制与用户参与

单向的内容输出已经过时了。让用户从观众变成参与者,才能建立稳固的情感连接。最简单的互动就是设置“话题征集”——每周邀请用户分享自己的生活小窍门,被选中的内容给予适当奖励。

用户生成内容是个宝藏。有位读者根据我们介绍的收纳方法,创新性地用矿泉水瓶改造了调料架,照片在社群里引发热烈讨论。这种来自用户的智慧,往往比编辑部的闭门造车更接地气。

互动设计要降低参与门槛。与其要求用户写长篇大论的使用心得,不如设计“一键分享成果照”的功能。或者设置简单的选择题:“这个方法你试过了吗?A立即见效 B有点用 C不太行”——数据收集和用户互动同步完成。

定期举办线上挑战赛也是个好办法。“七天早餐不重样挑战”、“衣柜整理大比拼”这类活动,既能激发用户的创作热情,又能自然产生大量优质的真实案例。

效果评估与优化调整

阅读量只是最表面的指标。生活百科类内容更应该关注“实用指数”——收藏率、分享率、用户反馈的具体改进效果。那些被大量收藏却很少分享的内容,往往解决的是用户不愿公开的痛点。

建立持续的用户反馈循环很重要。我们在每篇文章末尾都设置了“这个方法对你有用吗”的快速评分,同时开放详细留言。这些数据帮我们发现,那些步骤清晰、成本低廉的生活技巧,用户满意度普遍更高。

数据会说话,但也要会听。有期关于“厨房油污清洁”的内容各项数据都很漂亮,唯独用户留言里反复提到某个步骤操作困难。我们重新拍摄了演示视频,重点优化了这个环节,第二次发布后的用户评分明显提升。

优化应该是螺旋上升的过程。每月回顾各渠道的数据表现,找出表现最好的内容类型深入挖掘,同时果断放弃那些持续低迷的选题方向。生活百科最迷人的地方就在于——它永远跟着用户真实需求在进化。