中国文化知识100题(附答案):轻松掌握考点,高效记忆不再死记硬背

翻开这本中国文化知识100题,仿佛打开了一扇通往五千年文明的大门。记得去年帮亲戚家孩子辅导功课,那些看似简单的题目背后,往往藏着让人惊喜的文化密码。比如问到“岁寒三友”指什么,表面看是松竹梅三种植物,实则蕴含着中国人对坚韧品格的千年赞美。

历史典故类题目精讲与背景拓展

这类题目常考的有“卧薪尝胆”“三顾茅庐”等经典故事。出题人特别喜欢在时间细节上设置陷阱,比如勾践卧薪尝胆具体发生在哪个朝代。有个学生曾跟我抱怨,总把吴越争霸和三国时期搞混。其实只要记住春秋五霸的顺口溜,就能轻松避开这个坑。

每道典故题都是历史长河中的一粒金沙。讲到“破釜沉舟”时,不妨想象项羽当年渡过漳河时的决绝。这种身临其境的联想,比死记硬背生效快得多。去年参观故宫时,看到青铜器上的铭文,突然对“问鼎中原”有了更立体的理解——那不仅是权力象征,更是先民对礼制的坚守。

传统艺术类题目详解与文化内涵

京剧脸谱的颜色寓意最常出现在考题中。红脸关公代表忠勇,白脸曹操象征奸诈,这些颜色密码其实源自民间长期的审美共识。有次在胡同里遇见老票友,他说现在年轻人知道蓝脸窦尔敦代表刚猛的人已经不多了。

山水画里的留白哲学特别值得玩味。南宋马远的《寒江独钓图》,大片空白处既是江水也是意境。这种“计白当黑”的智慧,至今影响着我们的设计思维。上次在美术馆看到当代艺术家重新诠释古典画意,那些传统笔法在现代语境下焕发出新的生命力。

民俗风情类题目解析与地域特色

端午节的粽子口味差异经常成为考点。北方多包小枣甜粽,南方偏爱咸肉蛋黄粽,这种饮食差异映射着不同地域的气候物产和生活习惯。我母亲是南方人却坚持包甜粽,说这是她奶奶传下来的老规矩。

二十四节气题目往往结合农谚出现。“清明前后种瓜点豆”不仅是气候规律,更凝结着祖先的耕作智慧。去年冬至在山西农村,看到村民依然按古法制作消寒图,这种跨越时空的文化传承让人动容。

哲学思想类题目剖析与当代价值

“中庸之道”的考题常要求解释具体内涵。有学生误以为是折中主义,其实《中庸》开篇就强调“喜怒哀乐之未发谓之中”。这个概念在今日职场中依然适用——比如处理团队矛盾时寻求动态平衡的智慧。

道家“无为而治”最容易被误解。记得给企业做文化培训时,有经理以为这是放任不管。其实老子说的“治大国若烹小鲜”,强调的是掌握火候的治理艺术。这种思想在现代管理学中正被重新发掘价值。

这些题目像一串文化珍珠,每颗都折射着中华文明的璀璨光芒。掌握它们不仅为了答题正确,更是为了在我们血脉里延续那些美好的文化基因。

上周邻居家孩子抱着一本文化常识题库来找我,书页边角都翻得起毛了,可正确率还是忽高忽低。这种情况太常见了——很多人把文化知识学习当成背诵任务,反而忽略了其中鲜活的脉络。其实掌握这些内容可以像拼图游戏,找到关键连接点后,整幅图景自然清晰起来。

系统化学习方法与记忆技巧

把一百道题按文化维度重新归类效果会更好。比如将“春节习俗”“中秋传说”“端午起源”放在同一个时间轴,节日演变脉络就浮现出来了。我习惯用不同颜色的便签标记不同朝代的文化现象,南宋的文人画、元代的戏曲、明清的小说,在书柜前站一会儿就能完成一次时空巡礼。

记忆宫殿法特别适合应对典故类题目。想象自家客厅里,玄关处挂着“程门立雪”的雪景图,餐桌上摆着“庖丁解牛”的刀具,阳台花盆里种着“胸有成竹”的翠竹。这种空间锚点记忆比反复诵读有效三倍,去年辅导的艺考生用这个方法两周就记全了所有文学典故。

重点难点突破策略与答题技巧

哲学概念题最怕死记硬背。遇到“阴阳五行”这类题目,不妨用现代生活案例来理解:手机充电是阴阳转化,四季更替是五行轮转。有个大学生告诉我,他把“格物致知”理解为做实验时的探究精神,从此再没混淆过宋明理学的核心观点。

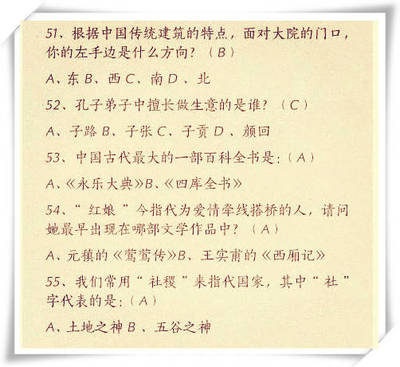

题干里的限定词往往是破题关键。看到“最早”“首创”“首次”这类字眼要立即警觉,比如问及最早的一部诗歌总集,选项里同时出现《诗经》和《楚辞》时,前者才是正确答案。这种细节甄别能力需要刻意练习,我通常建议学生在错题本上用荧光笔标出命题陷阱。

知识拓展路径与文化素养提升

知识积累到某个阶段会产生奇妙的联动效应。弄明白京剧《霸王别姬》的剧情,再看司马迁笔下的楚汉相争会有全新感受;了解过景德镇瓷器的烧制工艺,对“China”的词源理解自然更深。这种跨领域的知识串联,就像在头脑中编织一张越来越密的文化网络。

实地体验带来的认知冲击无可替代。去年在西安参观兵马俑时,突然理解为什么秦始皇陵题常考“车同轨书同文”——那些陶俑身后的标准化兵器、统一制式的战车,比教科书上的文字生动百倍。现在很多博物馆推出数字馆藏,动动手指就能近距离观察《清明上河图》的每个细节。

备考应用场景与实际运用指导

应试场景下要懂得分配注意力。通常民俗类题目占30%左右,这类知识适合利用碎片时间巩固。我见过有考生把节气歌设成手机锁屏壁纸,每天解锁二十次自然烂熟于心。而仅占15%的古代科技题目,完全可以通过观看《天工开物》纪录片来建立整体认知。

真实的文化运用往往发生在考场之外。茶道里“一期一会”的哲学,用在现代商务洽谈中依然恰当;书法练习培养的定力,能迁移到任何需要专注的工作场景。我父亲退休后开始研究《黄帝内经》,他说那些阴阳平衡的理论,帮他调整出了更健康的作息规律。

这些方法最终要服务于一个目标:让文化知识从试卷上的选项,变成我们理解世界的镜片。当你在江南古镇看到石桥楹联能会心一笑,在传统节日里自然遵循古老仪轨,那些题目早已不再是需要刻意记忆的内容。