生活常识百科大全题目:从厨房到职场,那些救过我的实用生活智慧

记忆里最早的生活常识题目,是外婆在厨房里问我的:“鸡蛋放进水里,为什么会沉下去?”那时我大概五岁,踮着脚尖看灶台上的搪瓷盆,圆滚滚的鸡蛋安静地躺在水底。外婆往水里撒了把盐,鸡蛋晃晃悠悠浮了起来。这个画面至今清晰——原来水里加了盐会变重,重到能托起鸡蛋。多年后学到密度概念时,我立刻想起那个午后灶台边的实验。

孩子对世界的疑问往往从天空开始。“为什么天空是蓝色的”这个问题几乎刻在每个孩子的成长轨迹里。大人可能会用“太阳光被大气散射”来回答,但对孩童而言,更迷人的是发现这个问题可以延伸出无数个为什么。为什么云是白色的?为什么晚霞是红色的?每个答案都像打开新世界的钥匙。我记得曾固执地认为天空是蓝色是因为倒映着海洋,直到父亲带我用棱镜看阳光分解出七彩色带。

这些看似简单的生活常识悄悄塑造着我们理解世界的方式。知道热水结冰比冷水快(姆潘巴现象),会让人意识到直觉不一定可靠;明白向日葵并非始终朝向太阳,就学会了用实证精神看待传闻。生活常识像最基础的拼图,碎片积累到某个时刻,突然呈现出完整的世界图景。

我至今保留着小学自然课老师说的话:“生活常识不是用来背诵的答案,而是思考世界的起点。”那些关于蚂蚁搬家要下雨、冰糖葫芦的糖衣为什么会凝固的疑问,最终指向的是气象学、晶体学的雏形。当孩子发现生活里处处是科学,世界就变成了永远探索不尽的游乐园。

那年独自在出租屋发烧到38.5度,翻遍药箱只找到过期的退烧药。正要放弃时突然想起初中卫生课教的物理降温法——用温水擦拭腋窝、腹股沟。拧毛巾时手都在发抖,但二十分钟后体温计显示下降了0.8度。这个被遗忘在记忆角落的生活常识,在那个深夜成了最及时的急救方案。

那些救过我的生活常识题目

厨房油锅起火时用锅盖灭火而非浇水,这个知识点在去年煎炸春卷时派上用场。青椒炒肉总是出水,直到想起美食节目里提过的“热锅冷油快炒”诀窍。最惊险的是在地铁站遇到有人晕厥,周围人群慌乱中想喂水时,我记起急救培训强调的意识不清者禁食禁水原则。生活常识像隐形的救命绳,平时看不见摸不着,危急时刻却能承重千斤。

从书本知识到生活实践的转化

读《食材保存手册》时记住的“香蕉柄裹保鲜膜可延缓成熟”,真正实践后发现香蕉保鲜期确实延长了三天。但书上说“微波炉加热披萨时放杯水可保持饼底酥脆”,试了三次才发现需要的是半杯开水而非冷水。这种转化从来不是照单全收,更像在实验室调整配方。最近在阳台种小番茄,植物图鉴说需要每天六小时日照,实际发现朝南窗台四小时就够了——生活总是比教科书灵活。

生活常识在职场中的意外应用

做市场调研时借鉴了“超市货架陈列心理学”,把核心产品放在视线平行位置果然提升关注度。团队头脑风暴陷入僵局,用“厨房定时器法”(设定25分钟强制输出)打破了完美主义困局。最意外的是某次给国外客户演示产品,临时用“毛衣静电消除术”(金属衣架快速滑动)解决了投影幕布吸附灰尘的问题。这些生活小窍门像瑞士军刀,在专业工具失效时总能找到替代方案。

朋友常说我的备忘录像生活急诊室,记录着“旅行时牙刷没干怎么办”“手机掉水里如何抢救”这类应急方案。有次团建露营,用锡纸叠成信号增强器改善了山区信号,年轻人惊叹“比5G客服还管用”。或许生活常识最珍贵的价值,就在于把知识变成随时可用的生存工具包。

记得三年前搬家时翻出个铁皮饼干盒,里面装满写着问题的便签纸。“怎么判断西瓜熟没熟”“煮饺子为什么要加三次凉水”“被502胶水粘住手指怎么办”——这些随手记下的生活疑问,渐渐变成了我的私人收藏馆。现在那个铁皮盒已经升级成电子笔记,但每次添加新题目时,依然能尝到当年发现答案时的甜味。

建立个人生活常识题库的经历

最开始只是在手机备忘录里零星记几个厨房技巧,后来发现地铁上、超市里、甚至刷牙时都会冒出各种“为什么”。专门建了个云端文档分类整理:绿色标签是厨艺类,蓝色是家居维修,红色是应急处理。有次在菜市场看到大妈用硬币测试西瓜,赶紧记下“硬币放在西瓜上能听出成熟度”,晚上查资料才发现更准确的方法是拍打听声——这种不断修正补充的过程,像在给自己的知识地图填色。

上周整理时发现题库突破了两千条,从“如何快速剥蒜”到“怎样识别纯棉面料”,覆盖了衣食住行各个角落。最有趣的是标注来源时,有些来自祖母的口述,有些摘自科普书籍,还有不少是抖音上年轻人分享的生活 hack。这个不断膨胀的题库像棵知识树,每次翻阅都能发现新的枝桠。

与朋友分享题目时的欢乐时光

家庭聚会上把“微波炉加热葡萄会着火”当竞猜题目,表妹坚决不信直到我找出实验视频。现在每次见面她都会主动问:“最近有什么反常识的新发现?”我们甚至开发出“生活常识版你画我猜”,画“用香蕉皮擦皮鞋”的题目时,小侄子举着香蕉在皮鞋上摩擦的场面让全场笑出眼泪。

微信群里的“每日一题”成了固定节目。昨天出的“洗澡时唱歌为什么感觉更好听”,引发了对浴室声学原理的热烈讨论。老同学私信说,现在他女儿每天追着问“今天叔叔出什么题”。这些散落在聊天记录里的问答,不知不觉织成了我们的共同记忆。

从答题者到出题者的转变

有次在社区讲座分享食品保存知识,现场把“保存洋葱的妙招”编成选择题。看到阿姨们认真讨论“挂通风处”“装网袋”“放冰箱”哪个正确时,突然意识到角色已经转换。现在设计题目会特别注意设置认知陷阱,比如“烫伤后该不该抹牙膏”——看似理所当然的常识,其实藏着不少误区。

最近开始给儿童科普杂志投稿生活小实验专栏,把“用白菜叶做酸碱性测试”这样的题目改编成亲子游戏。收到小编反馈说小读者们特别喜欢“厨房实验室”系列,或许明年能整理成绘本。从被动接收知识到主动创造内容,这个过程让我重新理解了“常识”的真正含义——它不是标准答案的集合,而是永远向新问题敞开的探索之旅。

那个铁皮饼干盒现在放在书架上当装饰,里面最早的便签纸已经泛黄。但每次看到它,都会想起某个下午窝在沙发里,为“为什么微波炉加热金属会火花”查了半小时资料的专注时光。收集题目的快乐,大概就在于把日常生活变成了永远做不完的开放题。

去年在家庭聚会上,我自信满满地告诉表姐“伤口撒盐能消毒”,结果当医生的姐夫立刻纠正说这反而会刺激组织液渗出。那个瞬间让我意识到,许多根深蒂固的“常识”就像老房子墙纸下的霉斑,需要撕开来才能看见真相。

我曾经深信不疑的错误常识

小时候总听老人说“味精吃多了会掉头发”,这个观念伴随我二十多年。直到有次在食品厂参观,技术员拿出检测报告解释味精成分就是谷氨酸钠,和番茄、海带里的鲜味成分相同。那天晚上我特意做了对照实验——同样分量的鸡汤,一锅加味精一锅不加,全家人都没尝出区别。

“左脑负责逻辑右脑负责艺术”的说法曾经是我教育孩子的理论依据。后来偶然看到神经科学论文,才知道这种划分早被证伪。大脑各个区域像交响乐团协作,根本不存在严格的左右分工。想起以前强迫孩子用右手画画“开发左脑”,现在只觉得好笑。

最顽固的误区大概是“每天必须喝八杯水”。有段时间我严格按这个标准带水杯上班,结果频繁跑洗手间。营养师朋友提醒,食物里的水分和汤品都算摄入量,而且每个人体重、运动量不同,硬性标准反而会造成肾脏负担。

通过验证发现的真相时刻

为了验证“冰箱不是万能保鲜箱”,我做过为期两周的对比实验。同样采购的蔬菜,分装时一组按传统方法塞满冷藏室,另一组按科学方法留出通风空隙。结果让人惊讶:保留间距的那组绿叶菜保鲜期平均延长三天,而紧贴冰箱壁的番茄反而冻伤了。

有次切洋葱时突发奇想测试各种防流泪方法。戴着泳镜切完半颗洋葱后,又尝试含口水、点蜡烛、快刀切等网络妙招。最后发现最有效的是提前冷藏洋葱——低温减缓了催泪物质的挥发速度。这个发现让我养成了把洋葱放冰箱的习惯。

最震撼的验证发生在维修师傅上门修热水器时。我一直认为“燃气热水器出水越小越省气”,老师傅当场调节阀门演示:适当增大水流反而让热效率提升,因为水流过慢会导致热量堆积损耗。那个月燃气费确实比往常少了十几块。

如何辨别生活常识的真伪

现在遇到新常识会先做“三重验证”:查专业机构资料、找对比实验视频、观察实际应用场景。比如“手机辐射煮不熟鸡蛋”这种说法,虽然听起来荒谬,但确实有人做过严谨实验——八部手机环绕鸡蛋通话一小时,温度计显示变化不到两度。

有次在菜市场看到商贩推销“竹炭吸附甲醛”的床垫,回来就查阅了清华大学的实验论文。原来竹炭吸附饱和后反而会释放污染物,真正有效的方法是持续通风。这个发现让我重新审视家里那些号称“净化空气”的装饰品。

最近教孩子用“溯源法”判断常识真伪。当他说“同学说可乐能化铁钉”时,我们一起设计了观察实验:把铁钉泡在不同液体里七天。结果柠檬汁的腐蚀效果最明显,可乐只是让铁钉表面发黑。现在他学会了自己设计对照组来验证各种“听说”。

阳台上的薄荷在经历“每天浇水”和“见干见湿”两种照顾方式后,明显后者长势更好。这个小小的植物实验让我明白,很多生活常识需要结合具体情境调整。就像那句“春捂秋冻”,对体质不同的老人孩子就要灵活变通。或许辨别常识最好的方法,就是保持随时准备推翻自己的勇气。

那个曾经让我深信不疑的“伤口撒盐”理论,现在成了书桌上的便签提醒——每个常识都值得用新的眼光重新审视。毕竟真正的智慧不在于记住多少答案,而在于永远保持提问的能力。

女儿上个月在厨房问我“为什么煮饺子要加三次凉水”,我正准备用“防止溢锅”来回答时突然愣住——这是我母亲教我的方法,但电磁炉明明有精准温控。那天我们做了个实验,发现保持微沸状态煮出的饺子同样完整,而传统方法可能更适合过去柴火灶的火候波动。这个瞬间让我意识到,常识传承就像河流,既需要保留源头活水,也要允许河道自然改道。

将生活常识传递给下一代的故事

现在教孩子生活常识时,我会把“为什么”和“怎么做”拆成两个部分。比如教她系鞋带,先演示基础的蝴蝶结,再告诉她这种系法源自16世纪的水手结——既能承受拉力又容易解开。当她发现同样的方法能用来扎礼物盒丝带时,眼睛亮起来的模样让我想起童年第一次解开九连环的兴奋。

有次带孩子露营遇到暴雨,帐篷接缝处开始渗水。我教她用熔化的蜡烛油密封缝隙,顺便讲了古人用桐油处理蓑衣的原理。后来她在科学课用这个案例解释“防水材料演变”,老师特意打电话来夸赞这种活学活用的能力。或许最好的传承不是直接给予答案,而是展示知识如何在生活中流动。

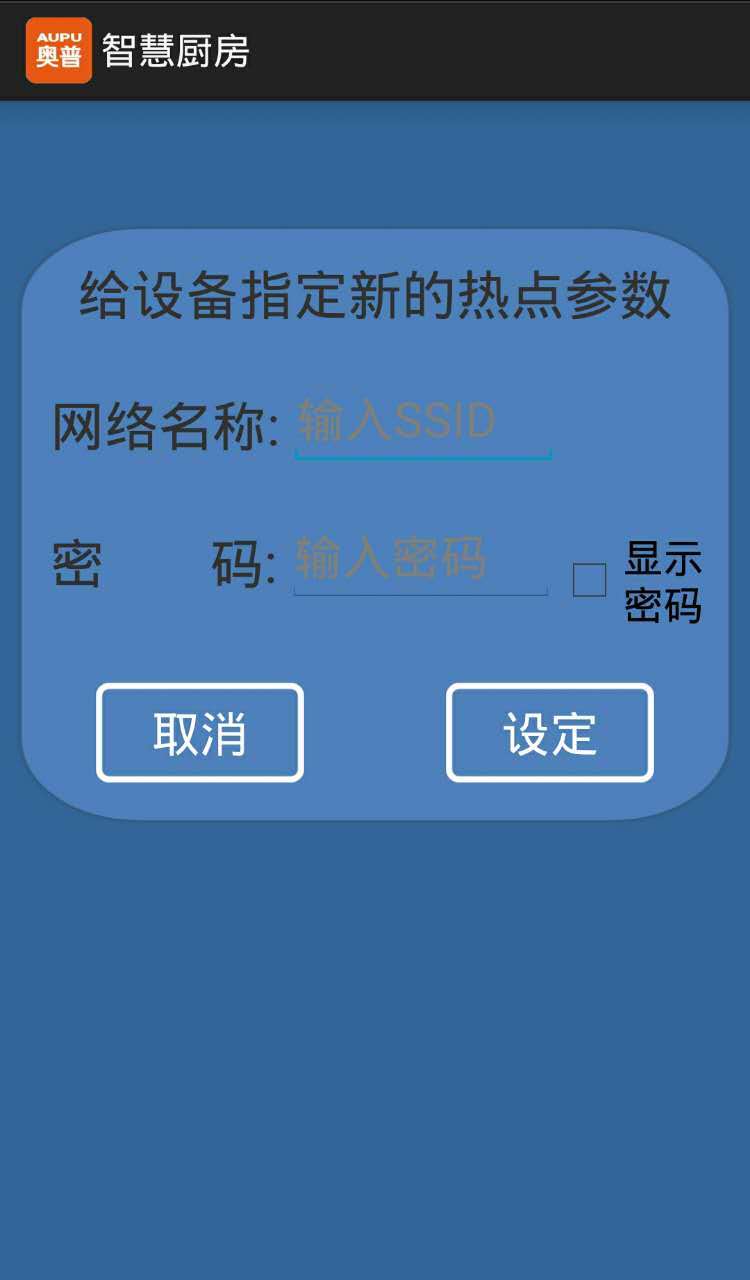

最有趣的传承发生在教老人使用智能手机时。八十岁的母亲总担心“充电一整夜会爆炸”,我找来电池管理系统的科普动画,又教她设置充电提醒。现在她不仅自己掌握了两阶段充电原理,还在老年大学向朋友们解释“锂电池没有记忆效应”。看着银发学员们围着手机讨论快充协议,恍惚间觉得常识的传递从来都是双向的。

数字化时代的生活常识新形式

去年开始用语音助手搭建家庭常识库,把“微波炉加热鸡蛋会爆炸”“不锈钢碗不能进微波炉”这类安全提醒设为触发词。现在孩子做饭前习惯先问智能音箱,有次她发现“山药皮致痒用火烤可缓解”的语音提示后,兴奋地举着烤箱手套跑来验证——数字载体让常识检索变得像呼吸一样自然。

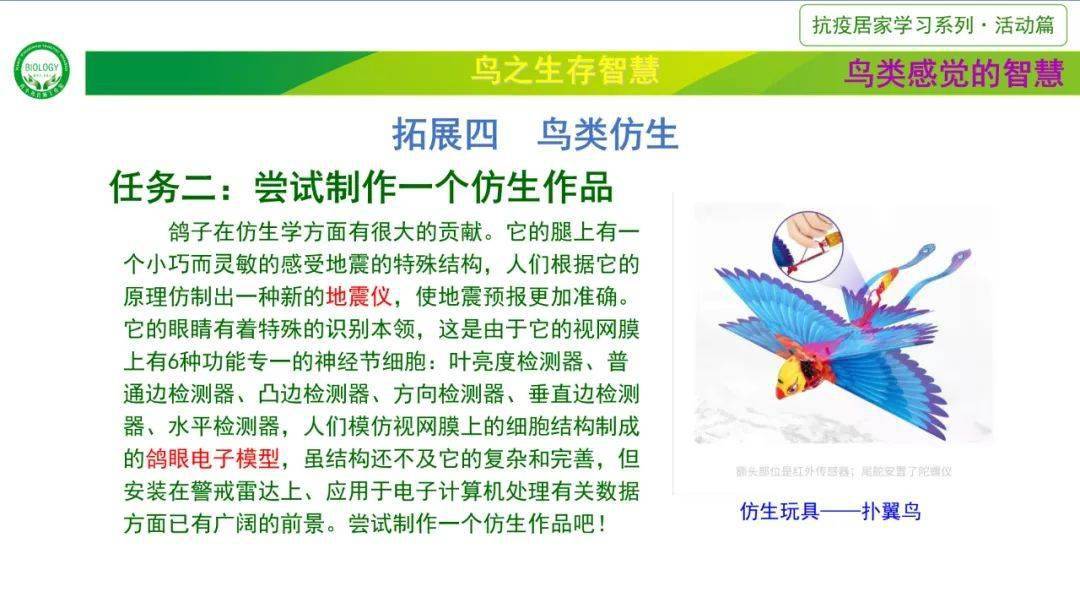

我参与的线上生活实验社区最近在测试“AR常识识别”。用手机扫描超市里的蘑菇,屏幕上会显示可食用菌类的特征对比图。有成员开发出通过拍照分析冰箱食材保存状态的应用,当镜头识别到发芽的土豆时,自动弹出“龙葵素分布示意图”。这些工具正在把纸质百科里的静态知识变成动态的生存技能。

短视频平台上有位退休化学老师,用生活场景演示科学原理特别生动。记得有期节目里她把油锅起火和酒精灯灭火对比,通过热成像镜头展示不同燃点的灭火逻辑。现在孩子看完她的视频会主动要求复现实验,上周用小苏打和醋通下水道时,还能准确说出二氧化碳的生成原理。这种可视化的常识传播,比我们当年背教科书有效得多。

创建个人生活常识百科全书的梦想

我的云笔记里有个持续更新的“家庭生存手册”,分类方式很特别——按生活场景而非知识门类。比如“停电应急”条目下,既有蜡烛制作技巧,也有手机省电设置,还包括安抚宠物的方法。最近添加了“极端天气应对”章节,把气象预警信号解读和应急物资清单做成可打印的卡片式样。

开始给每条常识标注“验证等级”:绿色代表亲身验证过,黄色是来自可信信源但未验证,红色则是存疑待考。有次整理“食物相克”条目时发现,很多传统说法在现代营养学里都站不住脚。现在手册里特别注明“螃蟹与柿子同食”的禁忌其实针对未成熟柿子里的鞣酸,成熟甜柿完全没问题。

最让我期待的是正在搭建的“常识传承时间轴”。把祖母口述的“看云识天气”谚语、母亲手写的腌菜配方,和孩子录制的科学小实验视频编成三维模型。想象着未来孙辈通过VR设备体验不同时代的生活智慧,或许那时常识的传递不再需要语言,而是变成可触摸的文化基因。

书房那本被咖啡渍浸染的旧笔记本,现在和平板电脑里的思维导图并列放在书架上。每次看到它们,就像看见常识演化的两个截面——前者记录着祖辈经验的温度,后者承载着未来创新的可能。或许真正的常识百科全书从来不是完成态,而是永远留白待续的邀请函,邀请每个时代的人添上属于自己的注脚。